-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

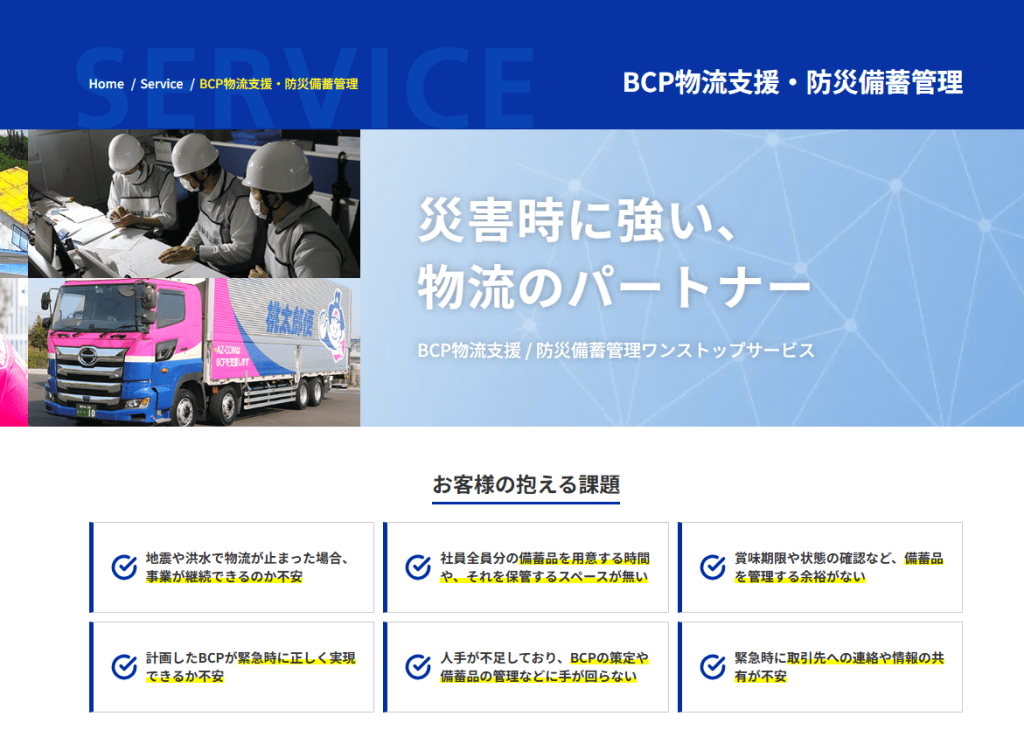

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

従業員の安全を確保するため、企業も備蓄食料を用意しておく必要があります。

選び方がわからず、困っている方もいるでしょう。

基本的には、賞味期限が長いもの、調理不要で食べられるものなどが適しています。

ここでは、備蓄食料の必要性、選び方、管理方法を解説するとともに、備蓄量の目安やおすすめの備蓄食料などを紹介しています。

以下の情報を参考にすれば、大規模災害に効率的に備えられます。

備蓄食料について、理解を深めたい方は参考にしてください。

目次

現在のところ、防災備蓄を企業に義務づける法律はありません。

現在のところ、防災備蓄を企業に義務づける法律はありません。

しかし、労働契約法で、労働者への安全配慮義務が定められています。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

必要な対策を怠ると、安全配慮義務に違反しているとみなされる恐れがあるため注意が必要です。

また、自治体の中には条例で企業に防災備蓄を求めているところがあります。

たとえば、東京都は「東京都帰宅困難者対策条例」で以下のように定めています。

事業者は、前項に規定する従業者の施設内での待機を維持するために、知事が別に定めるところにより、従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

内閣府が事業継続ガイドラインに「地方公共団体が制定する条例などを参考とし、企業の特性に応じた備蓄方法を検討する」と記載しているところもポイントです。

このように、法的な義務はないものの、企業は防災備蓄を行うことが求められています。

(pdf)内閣府「事業継続ガイドライン -あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応- (令和5年3月)」

企業が準備するべき備蓄食料の量は最低3日分と考えられています。

企業が準備するべき備蓄食料の量は最低3日分と考えられています。

東京都をはじめとする自治体の多くが、3日分の備蓄を求めているためです。

具体的な備蓄食料の量は以下の計算式で求められます。

たとえば、従業員が50人であれば450食が必要です。

3日間の根拠として、黄金の72時間が挙げられます。

発災から72時間を過ぎると、被災者の生存率が低下するため、この間は救命活動と救助活動が優先されます。

従業員の一斉帰宅でこれらの活動を妨げないよう、3日分の備蓄が求められています。

関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順

備蓄食料には、さまざまな種類があります。

備蓄食料には、さまざまな種類があります。

どのように選べばよいのでしょうか。

基本的な選び方を解説します。

備蓄食料は、原則として長期保存できるものを選びましょう。

保存できる期間が短いと、賞味期限をこまめにチェックして、買い替えなければならないためです。

以下のデメリットが考えられます。

【デメリット】

また、チェックを忘れて、賞味期限が切れるリスクも高まります。

以上を踏まえると、長期間保存できる備蓄食料が適しています。

発災時の環境は、ケースにより大きく異なります。

何かしらの理由で、都市ガスや電気、水道などが止まることも考えられます。

これらのリスクを想定して、火や水を使わずに食べられる備蓄食料を選んでおくことも大切です。

一例として、封を切るだけで食べられるレトルト食品が挙げられます。

調理が必要な備蓄食料を選ぶ場合は、緊急時も作れるようにしておきましょう。

具体的には、調理用の水をあらかじめ用意しておくことが必要です。

備蓄食料は、炭水化物が多くなりがちです。

貴重なエネルギー源ですが、これだけだと栄養バランスが偏ってしまいます。

災害時に不足しやすい栄養素は以下の通りです。

| 不足しやすい栄養素 | 主な影響 |

| タンパク質 | 筋肉量の減少 |

| ビタミンB1 | 疲れを感じやすい |

| ビタミンB2 | 肌荒れ、口内炎 |

| ビタミンC | ストレスを感じやすい |

出典:(pdf)厚生労働省「被災地の栄養・食生活支援を例に、実際の対応から」https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000637197.pdf

各栄養素が不足しないように、備蓄食料を用意することが大切です。

タンパク質は肉類、ビタミンB1は小麦胚芽や豚の赤身、ビタミンB2は豚や牛のレバー、ビタミンCは煎茶や焼きのりなどに含まれています。

これらを使用した備蓄食品を揃えておくことが望まれます。

ここからは、主食、主菜、副菜、果物にわけて、おすすめの備蓄食料を紹介します。

ここからは、主食、主菜、副菜、果物にわけて、おすすめの備蓄食料を紹介します。

主食として利用できる備蓄食料は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

| アルファ化米 | 炊き立てのご飯を特殊な方法で急速に乾燥させたもの。水やお湯を注ぐだけで炊き立てのような状態に戻る |

| 缶詰パン | 長期保存を目的に加工したパン。缶に生地を入れて焼いたものと缶に焼いたパンを入れたものにわかれる。前者のほうが生地はしっとりしている |

| カップ麺 | 普段の生活で食べているカップ麺。お湯がない場合でも、水を注いで時間を置けば調理できる |

複数の種類を用意しておくと、災害時の食生活に変化をつけられます。

関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認

主菜として利用できる主な備蓄食料は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

| 缶詰 | 原則として、調理不要で食べられる。タンパク質を手軽に摂れる商品が豊富 |

| レトルト食品 | 親子丼、カレー、煮物など、さまざまな種類がある。加熱不要のものであれば、手軽にタンパク質を摂れる |

| フリーズドライ食品 | 特殊な方法で食料の水分を取り除いたもの。水や湯を注ぐだけで、短時間で調理できる。牛丼、パスタソース、カレーなど主菜になるものもある |

食の好みや調理の手間を考慮して選ぶことが重要です。

副菜として利用できる主な備蓄食料は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

| 缶詰 | 野菜や海藻の煮物などを副菜として利用できる。缶詰の野菜を使って調理も可能 |

| 野菜ジュース | 手軽に野菜を摂れる点が魅力。災害時に不足しがちなビタミンを補える。長期保存用の商品も登場している |

| フリーズドライ食品 | 味噌汁やスープ、一品料理などを副菜として利用できる。手軽に調理できる点と栄養価が損なわれにくい点が魅力 |

栄養バランスを整えるため、副菜も備えておきましょう。

備蓄食料に果物を加えると、不足しがちなビタミンやミネラル、食物繊維を補えます。

また、被災生活において食事の楽しみを増やす効果も期待できます。

備蓄食料として利用できる主な果物は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

| 缶詰 | パイナップル、ミカン、ピーチなど、さまざまな種類がある。果物の食感を楽しめる点が魅力 |

| ドライフルーツ | 果物を天日などで乾燥させたもの。甘味を強く感じられる。乾燥で失われるビタミンもあるが、反対に栄養価が増すものもある |

| フリーズドライ食品 | バナナ、イチゴ、マンゴーなどの種類がある。そのまま食べるとサクサクした食感を楽しめる。 |

これらのほか、フルーツジュースや日持ちする果物も利用できます。

続いて、水の節約につながる調理方法「パッククッキング」を紹介します。

続いて、水の節約につながる調理方法「パッククッキング」を紹介します。

食材を耐熱ポリ袋に入れて湯煎する調理方法です。

缶詰や乾燥食品、生鮮食品を活用して、さまざまな料理を調理できます。

期待できる主なメリットは以下の通りです。

【メリット】

調理の手間と消費する水を減らせるため、災害時に適した調理法とされています。

パッククッキングに必要なものは以下の通りです。

【必要なもの】

耐熱ポリ袋は厚手(0.01mm以上)のものがおすすめです。

調理用の水は飲料用でなくても差し支えありません。

大きい鍋があると、複数の料理をまとめて調理できます。

関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順

基本的な調理の流れは以下の通りです。

【調理方法】

具体的な調理方法は料理で異なります。

たとえば、ご飯ものは蒸らす工程が必要になることもあります。

詳しい調理方法を知りたい場合は、自治体が公開しているレシピなどを参考にするとよいでしょう。

備蓄食料に適した保管方法として、ローリングストック法が挙げられます。

内閣府は、ローリングストック法を以下のように説明しています。

日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法。

具体的には、賞味期限が近づいた備蓄食料を食べて、減った分を補充します。

期待できる主なメリットは以下の通りです。

【メリット】

積極的に活用したい備蓄食料の管理方法です。

ローリングストック法のポイントは、賞味期限を定期的にチェックすることです。

したがって、賞味期限が短い食料の管理には向いていません。

ローリングストック法に向いている備蓄食料は以下の通りです。

【備蓄食料の例】

簡単に説明すると、備蓄食料全般の管理に向いています。

賞味期限を長く設定している商品が多いためです。

基本的な管理方法として導入してみてはいかがでしょうか。

続いて、備蓄食料の保管場所について解説します。

続いて、備蓄食料の保管場所について解説します。

備蓄食料は、温度変化が少なく、風通しが良いところで保管します。

直射日光があたる場所も避ける必要があります。

温度や湿度が高い環境に保管すると傷みやすくなるためです。

短期間であれば問題はありませんが、長期保管では味や香り、色などが早く劣化します。

備蓄食料をこまめに移動させることは少ないため、よく考えてから保管場所を決めましょう。

床下など、低い場所に備蓄食料を保管することもおすすめできません。

台風や集中豪雨、津波などで床下まで浸水すると、利用できなくなるためです。

同様に、押し入れなど扉のある場所での保管も避けることが望まれます。

建物が傾いて、開けられなくなる恐れがあります。

事業所内に適切な保管場所がない場合は、トランクルームで分散備蓄する方法も有効です。

期待できる主なメリットは、事業所などが被災しても備蓄食料を取り出せる可能性があることです。

また、複数個所に保管することで、すべての備蓄食料を取り出せなくなるリスクも減らせます。

トランクルームを利用するときは、被災時のアクセスを確かめておきましょう。

続いて、企業が備蓄食料を準備する際に意識したいポイントを解説します。

続いて、企業が備蓄食料を準備する際に意識したいポイントを解説します。

企業が準備するべき備蓄食料の量は以下の通りです。

ただし、発災時に来客などがあることも考えられます。

したがって「全従業員分+α」を用意しておくことが大切です。

東京都は「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」で10%程度の量を余分に備蓄しておくことを勧めています。

たとえば、従業員数が50人であれば、以下の備蓄量が必要と考えられます。

【備蓄量の例】

以上を参考に、備蓄量を検討することが重要です。

出典:(pdf)東京都防災ホームページ「帰宅困難者対策ハンドブック」

賞味期限が近づいた備蓄食料が大量に発生することもあります。

自社だけで消費できない場合は、フードバンクを活用することが有効です。

フードバンクは、企業などから寄贈された食料を、必要としている団体や人たちに無償で提供する活動です。

廃棄コストや環境負荷の削減につながります。

ただし、賞味期限が切れた食料や賞味期限の記載がない食料は扱っていません。

寄贈を計画している場合も、備蓄食料を適切に管理することが大切です。

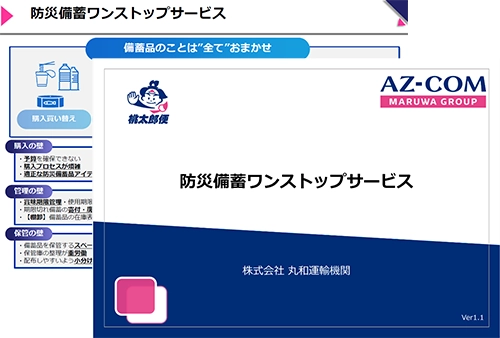

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。

「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

ここでは、企業の備蓄食料について解説しました。

ここでは、企業の備蓄食料について解説しました。

従業員の安全を確保するために、企業も備蓄食料の準備が必要です。

長期間保存できるものや簡単な調理で食べられるものが適しています。

賞味期限切れによる廃棄を減らしたい場合は、ローリングストック法を活用するとよいでしょう。

準備や管理の負担が大きい場合は、丸和運輸機関のサービスを活用する方法もあります。

災害時に強い物流のパートナーとして、備蓄品の購入、買い替え、期限管理などをまとめてサポートする「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」やサブスクリプションで防災備蓄品をご利用いただける安心ストックサービスなどを提供しています。

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中