-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

企業にとっての危機と呼べるものに対して総合的に備えていきたいと考えているのであれば、BCPに取り組みましょう。BCPは有事において事業を継続するために欠かせない取り組みといえます。

ただ「聞いたことはあるけれど、どういったものなのか具体的には理解していない」という方もいるのではないでしょうか。

そこで、BCPについて詳しく知りたい方のため、概要や取り入れるメリット、どういったことに注意すべきかなどを解説します。この記事を読むことで具体的なBCP策定手順もわかるようになるので、ぜひご覧ください。

目次

企業は、災害、事故、感染症、その他の事象による被害を受けても、取引先等の利害関係者や社会から、重要業務が中断しないこと、中断してもできるだけ短い期間で再開することが望まれています。

この実現を目指す計画が、「事業継続計画」(BCP:Bushiness Continuity Plan)です。

このBCPによって「顧客の他社への流出」、「マーケットシェアの低下」、「利益や売り上げの低下」、「企業の評価の低下」等の問題をまぬがれようとするのです。

災害が発生する前に企業が取り組むべき対策や、災害が発生した際の被害軽減、復旧・復興などについて詳しく知りたい方はこちら

関連記事:企業防災とは?取り組みのメリットや最新事例7選

BCPと似たものに、防災計画があります。防災とは、「身体・生命の安全の確保」と「物的被害の軽減」です。

大きな目的は、働く従業員や顧客を保護することにあります。また、主に防災の対象となるのはいつ発生するかわからない自然災害や伝染病です。

一方、BCPは自然災害や感染症以外にも、事業継続に影響を及ぼすさまざまなリスクを対象としています。また、従業員の生命や財産を保護することに加え、非常事態が発生した後も事業を継続していくことや、早期復旧を大きな目的としているのが主な違いです。

いつ発生するかわからない災害の対策で必要となるセットはこちら

関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選

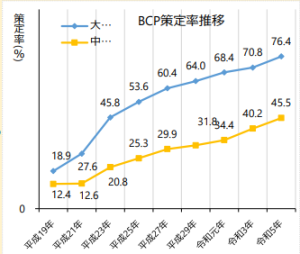

一定規模以上の企業でない限り、BCPの認知度は低いと言えるでしょう。特に、地方企業におけるBCPの認知度や策定比率は極めて低い傾向にあります。

たとえば、令和5年度に行った事業継続及び防災に関する実態調査によると、BCP策定率は「策定済」が大企業76.4%、中堅企業45.5%でした。リスク事象として、地震、感染症、洪水など特定事象を想定している先が80%以上を占めています。

また、災害を特定せず対応策を策定している先(オールハザード型)は18%でした。

参考サイト:防災の動き : 防災情報のページ – 内閣府

※調査機関:令和6年1月5日~1月26日、調査対象:業種及び資本金・常用雇用数によって「大企業」、「中堅企業」、「その他企業(資本金1億以上の中小企業)」に分類し、4,934社を抽出。有効回答数は1,826社(回答率37%)

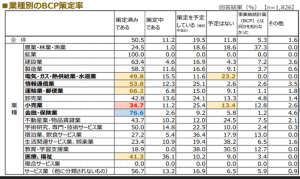

業種別では、金融・保険業において策定済が76.6%と従来から策定が進んでいます。

住民、企業、地域の復旧・復興の大きく影響する医療を含めたライフライン関係の企業においては、40~70%程度の策定率に留まっており、一部の業界では策定が進んでいないことも伺えます。

住民生活にも影響がある小売業については34.7%と低位な状況となっています。

本格的に対策を講じている企業もあれば、BCPを認識していない企業も存在します。

参考サイト:令和 5 年度 企業の事業継続及び防災の取組に 関する実態調査

関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素

まだBCP対策に取り組んでいない企業が多い状況にありますが、注目が高まっている状況にあります。その要因として、以下が挙げられます。

国内では2020年から拡大が始まった新型コロナウイルスは、企業に大きなダメージを与えました。急速な感染拡大による影響に対応できず、倒産を余儀なくされた企業も少なくありません。

外出自粛が呼びかけられたこともあり、在宅勤務や時差出勤で対応することになった企業も多いことでしょう。

ですが、テレワークは全く準備のない段階からすぐに対応できるものではありませんでした。その体制を整えるために時間や費用がかかりますが、BCPに取り組んでいれば、迅速な切り替えが可能だったと考えられます。

今後、コロナウイルスのような感染症がいつまた蔓延するかわかりません。そのときに備え、BCPに注目している企業が増えているようです。

近年は解析技術が進展していることで気象災害を事前に予想できることが増えました。ですが、対応するためには事前の備えが必要です。

また、地震はいつ発生するかわからないこともあり、自然災害の中でも特に被害額が大きくなります。

日本は自然災害の数が非常に多く、災害が発生するたびに各地で大きな悪影響が出ています。

東日本大震災や能登半島地震、各地で発生する大雨災害などに対しては事前にきちんと備えられているかでその後の事業継続において、企業間で大きな差が生じる可能性があります。

大規模な自然災害はいつ、どのタイミングで発生するか正確には予想できません。だからこそ、いつ発生しても常に対応可能な体制を整えておくことが求められます。

感染症の蔓延や自然災害など、社会全体への影響が大きくなっている中で、中小企業の中にもBCPに関心を持つ企業が増えてきました。

また、中小企業庁でもBCPの策定を推進していることも注目が集まっている要因の一つと考えられます。

BCP対策の中には高コストなものもありますが、中小企業でも実行可能な対策は多く存在しています。大企業に比べて経営資源に乏しいケースが多い中小企業だからこそ、万が一に備えておかなければならないとも言えるでしょう。

実際に、復旧が長期化してしまった場合、そのまま廃業に追いやられてしまうリスクは中小企業の方が廃業リスクは高いと考えられます。被災リスクは企業規模に関係なく発生するため、BCPへの取り組みが不可欠です。

BCPが重要ということは認識しているものの、実践には時間とコストが必要です。そのため、なかなか取り組めていない企業も多いのではないでしょうか。

ですが、BCPを取り入れることにより、企業にとっては、以下のような利点が得られます。

思わぬ非常事態が起こってしまった際、あらかじめ対応を策定しておくことで従業員の安全確保につながります。従業員は企業を支える重要な存在であるとともに、会社は何かあった際に従業員を守らなければなりません。

たとえば、BCP対策の一つとしてオフィスのレイアウトなどを見直しておけば、大地震が発生した際に従業員をケガから守れるようになるはずです。

これは、従業員にとって安全性の高い職場環境の整備にもつながります。

BCPを策定していない場合は、不測の事態が起こった際に適切な対処方法を判断できなくなります。

その間に従業員の安全が脅かされてしまう恐れがあるので、普段から事前に備えることが重要です。

BCPは何か非常事態が起こった際、できるだけ被害を抑え、早期復旧につながる効果が期待できます。

被害が大きくなればなるほど復旧の難易度が上がるため、BCPの策定による被害抑制が重要となります。

被害が小さく抑えられれば、それだけ動ける人員を確保することが可能です。これは、速やかな復旧にもつながる重要なポイントと言えます。

復旧までに必要な期間は、事前に講じている対策によって大きく左右されるので、適切な初動対応のためにも重要です。

特に中小企業は大企業と比べて人員や資金、設備が限られており、災害などの影響を受けやすくなっているため事前の対策が欠かせません。

BCPに取り組んでおくことは、企業としてのイメージ向上にもつながります。他社と比較していち早く復旧しサービスの提供を開始している会社は、普段から備えておいた証にもなるので、信頼性が高まるでしょう。

これは、万が一に備えてリスクマネジメントを実践していたことのアピールにもつながります。顧客からすれば、予測不能なトラブルが起こった場合でも対応できる企業と認識されるため、新規顧客獲得のきっかけにもなるはずです。

また、求職者から見ても企業としての評価向上に寄与します。何かあったときに対応できない企業だと職を失ってしまう恐れがありますが、安心して働ける職場と認識されることで、求人への応募促進にもつながります。

関連記事:BCPは誰が作るべき?担当者に求められるスキルと具体的な策定方法

BCPを策定するにあたり、いくつか注意しておかなければならないことがあります。

特に、一定のコストが発生すること、必ずしも策定した計画通りに機能しないことがあるといった2点を確認しておきましょう。

BCPを策定する際には専門的な知識が必要となるため、専門家に依頼しなければならない部分もあり、そのための費用がかかります。

また、万が一に備えるための設備を導入する場合、導入費用もかかることになるでしょう。

たとえば、会社の耐震補強を行う場合、100万円以上の費用がかかることも多く、会社の規模によっては、より高額な費用が発生する可能性もあります。ただ、BCPに関する取り組みで活用可能な助成金や補助金もあるので、こちらも利用していきましょう。

BCPを策定しておけば予期せぬ事態に100%対応できるとは言い切れません。

たとえば、想定していなかった状況が生じたり、実際には実現が難しい内容を策定していたりするといったことも考えられます。

実際に非常事態が発生してからでなければわからない部分も多いと言えますが、リスクを正しく見積もることも重要です。

また、普段から定期的に訓練を行い、何かあった際にしっかり動けるように体制を整えておきましょう。

BCPを策定する際には、便利なサービスを活用していくと良いでしょう。

自社だけですべて対応しようと考えると大変なので、BCP物流支援サービスや備蓄管理に関するサービスを導入するのがおすすめです。

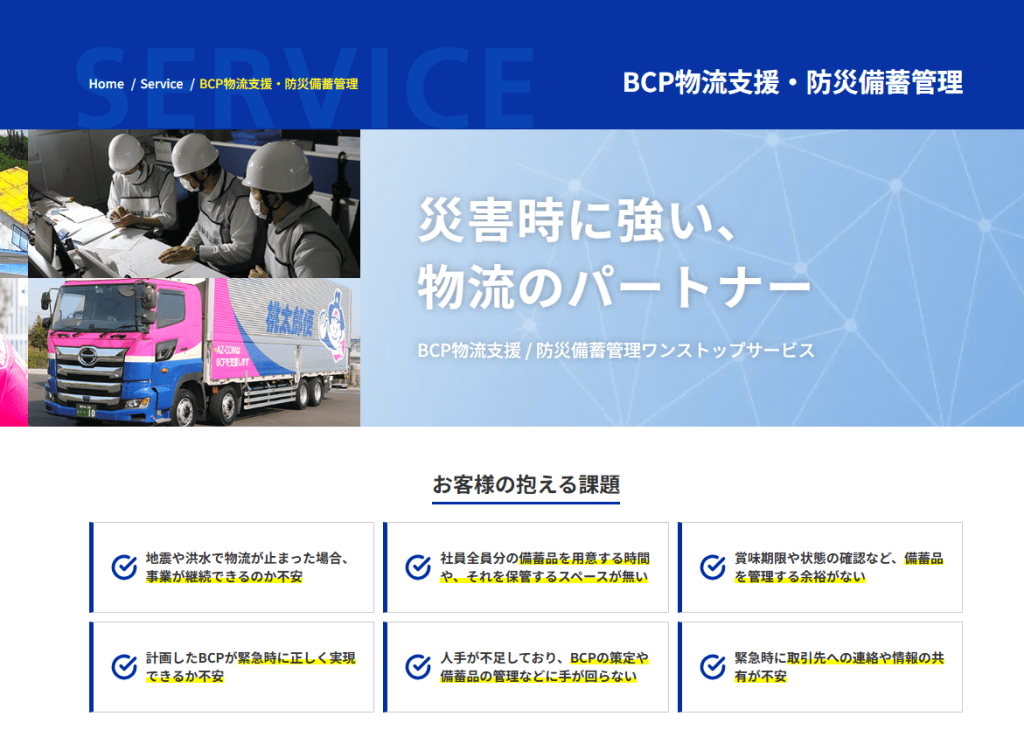

物流事業を行う丸和運輸機関では、有事の際に備えてBCP物流支援サービスと防災備蓄管理ワンストップサービスを提供しています。

全国の拠点や協力会社のネットワークによる輸配送機能を強みとしており、これらを活用する形で災害時の商品配送、物流支援が可能です。

何かあったときのため、BCP物流や必要な備蓄に備えたいと考えている方はぜひご相談ください。

実際にBCPを策定するにあたり、どういった手順で進めていけば良いのか確認しておきましょう。企業によって細部の進め方は企業によって異なりますが、一般的な手順は次のとおりです。

はじめに、BCPを策定する目的や基本となる方針を具体的に決めておきましょう。

事業の基本方針は、経営者がBCPによって何を達成しようとするのかを示すものであり、事業継続により追及する起業としての価値、目標等が含まれます。自社の経営方針を踏まえて定めることとなります。

方針の対象は、役員・従業員、重要な取引先・関係先(利害関係者)です。多くの場合、従業員や来訪者の生命・身体の安全の確保、取引先への供給責任を果たすこと、危機事象発生時の地域への貢献などを含めることとなります。この決定は貴社の経営の最高意思決定会議で議論し、決定することが妥当です。

BCP策定の目的は非常事態に被害を抑えること、早期復旧を実現して事業を継続していくことです。ただ、より具体的な目的は企業で異なります。

たとえば、ハザードマップを確認したところ液状化のリスクが高い地域に会社があることが判明した場合は、液状化に備えるためのBCPを策定しなければなりません。

他にも、沿岸部に会社を構えている場合は、地震が発生した際の津波対策を強化しておくことが重要です。企業として直面するリスクを明確にしておくことで、BCP策定の目的や基本方針が見えてくるようになります。

関連記事:製造業のBCP策定のポイントと企業規模別での対策の違いについて

具体的な目標と基本方針を決めたあとは、BCPの運用体制について検討していきます。これは、策定していくBCPに合った運用ができるようにするためにも重要なポイントです。

たとえば、BCP運用チームを編成し、それぞれの役割と責任を決めて取り組んでいきましょう。基本的にBCP発動時は上層部が重要な意思決定を行い、従業員を先導するトップダウン方式がとられることになります。

そのため、BCPを策定する段階で経営者も含めた事前の協議が求められます。

運用体制を整えるためには、社内での体制だけではなく、取引先や自治体とも連携可能な体制を構築しておく必要があります。何が必要となるのか洗い出して取り組んでいきましょう。

BCPで策定したことは、わかりやすいようにマニュアルにまとめておきます。自社で作成が難しい場合はコンサルティング会社や専門家に依頼するのも良いでしょう。

BCPは策定することが重要なのではなく、策定した内容がしっかりと実践されなければ意味がありません。

そのため、不測の事態が起こった際に迅速な対応ができるようにマニュアルで定めておきましょう。

また、BCP発動時に指示を出す立場にある人用のマニュアルだけではなく、従業員が理解するためのマニュアル作成も求められます。作成したマニュアルは従業員全員が理解できるように、簡易マニュアルを配布する、自社のホームページに掲載するなどして周知していきましょう。

BCPを策定した後は、定期的に訓練が必要です。訓練や研修を実施することにより従業員一人ひとりが何かあった際の具体的な動きを身に付けられるようになるでしょう。

ただし、BCPの教育や訓練を行う目的や効果について従業員が理解できていないと業務に対するモチベーション低下につながってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

訓練を行うことで、現在のBCP対策で不足しているポイントや、改善が必要なポイントが見えてきます。改善が必要なポイントが見つかったら、マニュアルの内容も含めて定期的に見直していきましょう。

また、発生している自然災害の傾向や、防災に関する法令や指針・ガイドラインの改正に応じて見直しを行うことも重要です。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。

災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

いかがだったでしょうか。企業が取り入れたいBCPとは何か、取り入れることでどういったメリットがあるのかなどについて解説しました。注意しておきたいポイントも確認しておきましょう。

いつかではなく、早い段階で取り組むことをおすすめします。

何か不測の事態が起こった際に物流を止めたくないと考えているのであれば、丸和運輸機関の「BCP物流支援サービス」にご相談ください。物流のプロとして有事の迅速な物流ネットワーク復旧につながる物流支援事業を提供しています。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する

「BCP物流支援サービス」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中