-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

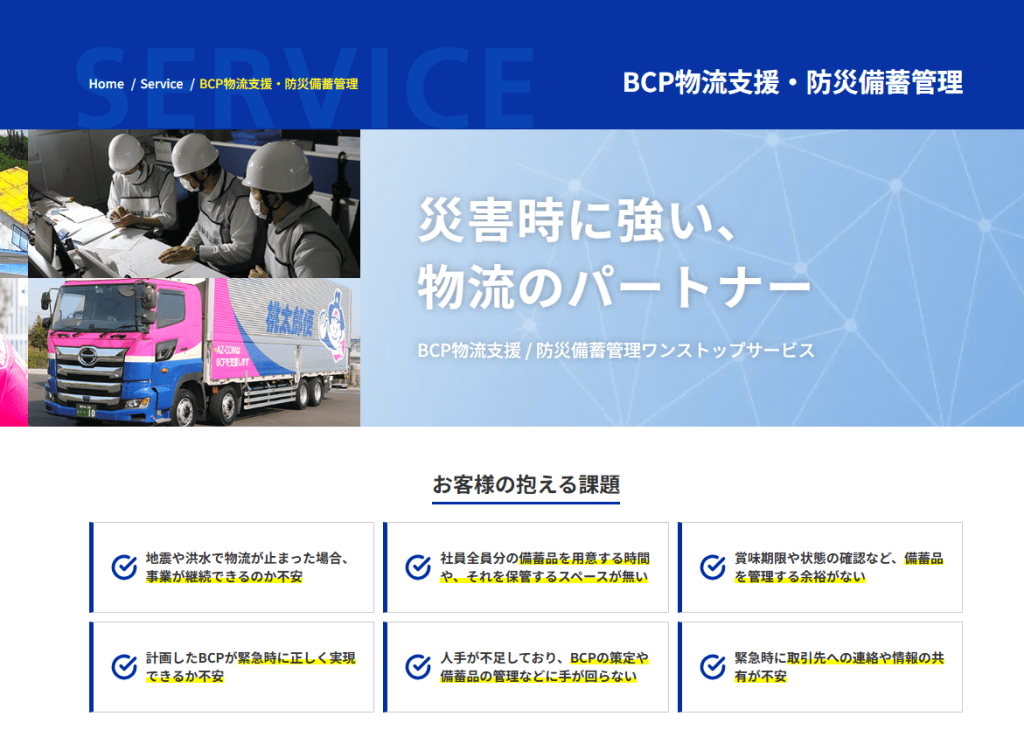

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

BCP対策を強化する際は、可能であればオフィスビルの選定から検討を始めることが望まれます。

また、BCP対策のひとつとしてオフィス拠点を複数化することも効果的なので、追加でオフィスを構えたいと考えている場合もオフィスビル選びについて確認しておきましょう。

ここでは「具体的にどういったオフィスビルを選べば良いのか知りたい」という方のため、選び方のポイントについて解説します。

またBCP対策につながるようなオフィス環境づくりのポイントや、BCPを推進していく際の流れも解説するので、ぜひご覧ください。

目次

BCP対策を考えていくにあたり、どのようなオフィスビルを選べば良いのでしょうか。

オフィスビル自体にBCP対策の障害となる問題があると、なかなか効果的な対策が取れません。

ここでは、BCP対策に強いオフィスビルの選び方について解説します 。

まず確認したいのが、そのオフィスビルがある地域の地盤状況やハザードマップです。

地盤が弱い場合、地震の影響を受けやすくなります。地盤が軟弱である状態は「軟弱地盤」と呼ばれ、大きな地震が起こった際に建物の重さに地盤が耐えきれなくなってしまうことも珍しくありません。

その結果、地盤の上に建てられているオフィスビルの破損や倒壊につながります。特に地盤調査が義務化される以前、すなわち2000年より前に建築されたオフィスビルについては、耐震診断などで確認した方が良いでしょう。

また、ハザードマップを確認することで地盤以外にどういったリスクがあるのか理解できるようになります。

次に、浸水害のリスクについてもある程度予想が可能です。

オフィスが浸水した場合は、機器やHDDの水損によるデータ消失や交通遮断による物流停止、原状回復費用の発生といった影響が考えられます。地震や浸水害のリスクが大きい地域にあるオフィスビルは避けましょう。

関連記事:BCPで企業の災害対策を強化!対応が欠かせない理由と対策の具体例

周辺環境から考えられるリスクは、ハザードマップで確認できます。たとえば川が近ければ氾濫や津波などのリスクが考えられるでしょう。

他にも周辺のビルが密集している場合は他のビルで火災が起こった際に燃え移ってしまう恐れもあります。

周辺環境は自社の力だけではどうしようもないものなので、あらかじめビル選びをする際にどういったリスクがあるのかよく確認しておくことが重要です。

すべての環境リスクをゼロにすることはできないので、予想されるリスクから備えておくべき対策を検討しましょう。

予想される災害に対応した避難経路を事前に確認しておくことも欠かせません。会社でまとめて従業員に周知しましょう。

BCP対策 を意識するにあたり、建物自体の耐震・免振性能も重要なポイントと言えるでしょう。高い耐震性能を持っているオフィスビルであれば、大きな地震が起きた際に被害を抑えることが可能です。

1981年6月以降に建てられた建物であれば、現行の新耐震基準を満たしています。1981年5月30日以前の旧耐震基準では、震度6強程度の大地震に対する規定はありませんでしたが、新耐震基準では倒壊・崩壊しないことと定められました。

また、現行の耐震基準は2000年基準と呼ばれるものであり、新耐震基準よりも規制が強化されています。可能であれば2000年基準のオフィスビルを選ぶと良いでしょう。

それ以前のビルを選ぶ場合は、耐震性能 や耐震補強の有無についての確認をおすすめします。

BCP対策とは、予期せぬ事態が発生した際に重要な事業を中断させない、または中断しても早期復旧できるように備えるための方針や体制、手順などを示した計画のことをいいます。

そのためには、電力の確保が欠かせません。多くの企業では電力が停止すると企業活動がストップしてしまうので、オフィスビルの電力供給に関して確認しておきましょう。

オフィスの受電方式にはいくつか種類があるのですが、災害時に強いとされているのがバックアップ系統から電力の供給が受けられる複数回線の受電方式です。

また、オフィスビルの中には万が一に備えてガスなどを使用して発電可能なシステムを備えたところも増えてきました。

電力供給に関しては自社での対応は難易度が高いものの、電力供給に強いオフィスビルへ引っ越すとなるとコストが気になるケースもあるでしょう。

中には、コストを抑えるために蓄電池や発電機を導入するなどして対策している会社もあります。

蓄電池の購入に関しては、条件を満たしていれば政府が用意している補助金を利用可能です。

詳細は以下の「国内外の認証制度①中小企業強靭化法に基づく事業継続力強化計画認定制度」「認定獲得のメリット1」をご参照ください。

関連記事:BCMSとは?BCP・BCMとの関係と国内外の認証制度

オフィスビル自体がBCP対策に効果的であったとしても、自社でBCP対策を講じていなければ、万が一の際に対応が困難になります。

そこで、BCP対策を取り入れたオフィス環境づくりをするためには、どのようなポイントに注目すれば良いか解説します。以下の106つのポイントを実践していきましょう。

企業活動の拠点が1つのみだと、そこが何らかの被害にあった際に事業継続が難しくなることがあります。

そのため、1つの拠点で何か起こった際にそれをバックアップできるようなど、別の地域に設けておくことが重要です。

BCP対策に取り組んでいても地理的なリスクはなかなか取り払うことができないため、企業活動の拠点を分散することが求められます。

大きな拠点を複数構えるのが難しい場合も、サテライトオフィスの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

サテライトオフィスを設けることによりBCP強化につながるだけではなく、従業員の通勤負担を抑えることも可能です。

災害や事故などによる交通麻痺が起こった際も対応しやすくなるでしょう。

地震が起こった際にケガをしてしまう理由の一つとなるのが、オフィス家具や機器の転倒です。中には非常に重いものもあり、転倒して下敷きになってしまった場合にはケガにつながる可能性もあります。

また、サーバーが転倒した場合、データ損失のリスクが高まるため、十分注意しなければなりません。日本は地震大国とも呼ばれており地震が頻発する国であるため、オフィス家具や各種機器は、転倒防止対策を実施しておきましょう。

床や壁に固定することで、転倒防止効果が高まります。

オフィスビルの契約規約などが理由で壁や床に穴を開けられない場合は、突っ張り棒やジェル式の固定用具が活躍します。

製造業で特に気を付けるべきBCP選定ポイントについて詳しく知りたい方はこちら

関連記事:製造業のBCP策定のポイントと企業規模別での対策の違いについて

ケガをすると手当が必要ですし、ケガの大きさによっては避難が遅れたり、困難になったりすることがあります。

オフィスビルで注意しておかなければならないのが、地震の際に什器が倒れるなどして体に当たったり、下敷きになったりする事故です。揺れによって倒れないようにしっかり固定しておきましょう。

また、ガラスが飛散しないように飛散防止措置をしておくことも大切です。夜間に停電が発生すると周囲が見えなくなってケガのリスクが高まるので、すぐに手に取れるところに懐中電灯を用意しておくこともおすすめします。

火災が発生した場合は、いち早く発見することで被害を抑えやすくなります。火災警報器を導入しておきましょう。

燃え広がる前であれば消火器で対応できる可能性もあるので、消火器を用意しておくのがおすすめです。

また、火災を防ぐためには、地震の揺れを感知すると自動的にブレーカーが落ちて電気の供給を遮断する感震ブレーカーを導入しておくのも有効です。

電気工事が必要なものはオフィスビルだと導入が難しいこともありますが、コンセントに直接取り付けるタイプであれば簡単に取り付け可能です。

非常事態に備え、非常用品を備えておきましょう。水を含めた食料品は、1人当たり3日分程度備えておくと良いとされています。

大規模な災害などが発生した際は帰宅できず会社で過ごす従業員がいることも考えられるので、どの程度の非常用食料が必要かよく確認した上で用意しておきましょう。

食料品については賞味・消費期限の問題もあるので、ただ用意するだけではなく、適切な管理が求められます。ほかにも、停電に備えるための懐中電灯やガス停止に備えるための簡易ガスコンロなどが必要です。冬場は暖房が止まると非常に冷え込んでしまうので、防寒用品も用意しておきましょう。

防災士が選ぶ企業の防災セットについて詳しく知りたい方はこちら

関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選

何かあった際に完全な道を通って逃げられるように、避難ルートを確保しておくことが重要です。乱雑にものが置かれているようだと、たとえば地震が起こった際に通路が塞がれることで避難が困難になるおそれがあります。

長くオフィスを使用している間に物が増えてしまうことがあるので、従業員一人ひとりが避難ルートを常に意識し、確保しておくことが必要です。

物理的に転倒リスクの完全排除が困難な場合は、避難ルートを塞がないように置く必要があります。避難ルートを確保していたとしても、それが従業員に知れ渡っていなければ必要になった際に活用されません。

定期的に避難訓練を実施し、従業員の理解を深める取り組みが必要です。

大きな災害が起こった際は、対策を取っていても現場は混乱します。あらかじめ災害時の安否確認方法を決めておくことにより、従業員の安否確認を迅速に行うことが可能です。

さまざまな方法がありますが、電話やメールで一人ひとりに連絡を取るとなると、担当者の負担が大きくなるだけではなく、時間もかかります。緊急時に備えて専用のSNSグループを作っておいたり、安否確認ツールを導入したりするのも良いでしょう。

非常時は通信が込み合い通じにくくなりますが、安否確認システムの多くはデータセンターやサーバーを分散化させるなどして、非常時でもサービスを継続しやすい体制を構築しています。

電話やメールはつながりにくくなってしまうこともあるので、可能であれば安否確認ツールを導入しておきましょう。

普段から行っておきたいのが、データのバックアップを取る作業です。大規模な災害やテロ、身代金要求型ウイルスとも呼ばれるランサムウェアへの感染、サイバー攻撃 などはいつ起こるかわかりません。

万が一に備え、いつトラブルが起こっても被害を最小限に抑えられるようにバックアップをとっておきましょう。

複数拠点に分散してバックアップを確保しておくことが必要です。またはクラウドを活用したりするのも良いでしょう。ただし、同時にセキュリティも強化しておかなければなりません。

手動でのバックアップは忘れてしまうことがあるので、自動で行えるシステムを構築する必要があります。また、データの復旧に時間がかかる方法だと問題があるので、速やかな復旧が可能な方法を選ぶことも重要です。

新型コロナウイルス対策として、多くの企業が取り入れたのが、テレワークです。テレワークは自宅のほか、先程挙げたサテライトオフィスなどで会社から離れた場所で勤務するスタイルのことをいいます。

何らかの理由があり出社できない状況になってしまった場合、事前に準備をしておかなければすぐにテレワークに移行することはできません。

なにかあったときに事業を継続しやすくするためにもテレワーク環境を整えておきましょう。

また、普段からテレワークを実践しておけば、出社中に大規模な災害や事故に巻き込まれ、帰宅が困難になってしまうこともありません。テレワークが中心となれば社内に備えておく災害用の備蓄の数も抑えられます。

非常事態が起こってからその場で対応や対策を考えるのではなく、あらかじめ防災に関する知識を身に付けておくことが重要です。

インターネットで情報を収集するほか、新聞やテレビで学ぶなどの方法があります。

また、会社に防災関連の専門家を招き、講演会などを通して理解を深めておくのもよいでしょう。大地震発生後にリスクが高まる余震についても学んでおくことをおすすめします。

関連記事:BCP(事業継続計画)の推進の流れ

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。

災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

BCP対策に取り組むために確認しておきたいオフィスビルの選び方や、オフィス環境づくりのポイントなどについて解説しました。

万が一の事態が起こっても事業を継続していけるように体制を整えていきましょう。

BCP対策ではオフィス拠点を複数持つことも効果的なので、今回紹介してきたポイントを参考に自社に適したオフィスビル選びをしてみてください。

大規模な災害など、予想できないトラブルが起こったときのため、備蓄をしておくことも重要です。

ただ、必要なときに賞味期限切れが起こっていたということもよくあるので、

備蓄の総合的な管理や配送を行うために、 丸和運輸機関のBCP備蓄サービスである「防災備蓄管理ワンストップサービス」をご活用ください。企業の防災体制強化にも寄与します。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する

「BCP物流支援サービス」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中