-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

災害に備えて、どのような備蓄食料を準備すべきか迷っていませんか。

どのようなものを準備すればよいか分からず悩む企業の担当者も少なくありません。

具体例として、調理不要で食べられるものや水だけで調理できるものが挙げられます。

ここでは、備蓄食料をテーマに、その種類や選び方、保管方法を解説するとともに、活用できる身近な食べ物、備蓄量の目安などを紹介しています。

万が一に備えて準備を進める際の参考になります。

目次

災害やライフラインの停止に備えて、あらかじめ用意しておく食料のことを指します。

想定される主な災害は以下の通りです。

【主な災害】

備えをしておくことで、万が一のときも食料を確保できます。

備蓄食料には、さまざまな種類があります。

備蓄食料には、さまざまな種類があります。

主な種類は以下の通りです。

缶を開けたり封を切ったりするだけで食べられるものです。

電気や水道が止まってもそのまま食べられます。

具体例として次のものが挙げられます。

【調理不要なものの例】

被災時の環境を問わず利用できるため、必ず用意しておきたい備蓄食料です。

備蓄食料の中には、水を注ぐだけで食べられるものもあります。

水を用意しておけば利用できるため、調理不要なものと同じく利便性は高いといえます。

代表例として、アルファ化米が挙げられます。

アルファ化米は、炊き立てのご飯などを熱風で急速乾燥したものです。

ご飯などに含まれるデンプンが、炊き立てと同じ状態(アルファ化)を保っているため、水や湯を注ぐだけで、炊き立てに近い食感が戻ります。

ただし、水での調理は、湯を使う場合よりも時間がかかります。

水分を取り除いているため、賞味期限が長く、軽量である点も魅力です。

関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認

凍らせた食品を、特殊な機械で真空に近い状態にして乾燥させたものです。

フリーズドライ食品も、水や湯を注ぐだけで食べられます。

乾燥工程で高温にさらさないため、風味や香り、色、栄養価が損なわれにくいのが特徴です。

フリーズドライの例として、以下のものが挙げられます。

【フリーズドライの例】

アルファ化米と同じく水分を取り除いているため、賞味期限が長いこと、軽いことも魅力です。

災害時に携帯しやすい点も利点です。

食べ慣れているものの中にも、備蓄食料として活用できるものがあります。

代表例として次のものが挙げられます。

【食べ慣れているものの例】

これらの中には、災害時の利用を想定して賞味期限を長く設定しているものがあります。

食べ慣れた食品は、被災時の食事に安心感を与えます。

好きなものを備えておくと、被災時の食事が楽しみのひとときになります。

備蓄用に開発された食料の多くは、常温で長期間保存できます。

種類別の賞味期限の目安は以下の通りです。

| 種類 | 賞味期限の目安 |

| 缶詰 | 2~3年 |

| レトルト食品 | 半年~7年 |

| アルファ化米 | 5年 |

| フリーズドライ | 1~3年 |

具体的な賞味期限は商品で異なります。

上記の期間より長く設定しているものもあります。

長期間保存できる備蓄食料の魅力は、こまめな入れ替えを必要としないことです。

管理の負担や買い替えコストを抑えられます。

身近な食品の中には、備蓄食料として活用できるものがあります。

身近な食品の中には、備蓄食料として活用できるものがあります。

具体例は以下の通りです。

| 種類 | 具体例 |

| 乾麺 | うどん、そば、パスタ |

| 乾物 | ひじき、切り干し大根、乾燥わかめ |

| 漬物 | 梅干し、奈良漬け、たくあん |

| 菓子 | クッキー、チョコレート、羊羹 |

以上のほかでは、魚肉ソーセージやナッツ類なども備蓄食料として活用できるでしょう。

これらの利点は、特別に備蓄用として準備する必要がない点です。

日常生活で利用しながら、災害に備えられます。

ただし、災害時を想定しているわけではないため、調理の方法などには注意が必要です。

電気や水道などのライフラインが止まると、利用できなくなるものもあります。

関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選

一般的な備蓄量の目安は「3日分(1日3食)×従業員数」です。

一般的な備蓄量の目安は「3日分(1日3食)×従業員数」です。

東京都帰宅困難者対策ハンドブックで以下のように記載されています。

従業員が施設内に留まれるように、3日分の水・食料等を備蓄

ここでいう従業員は、事業所内で勤務するすべての従業員です。

来客を想定し、通常より10%程度多めに備蓄することが推奨されています。

また、3日分は最低限用意しておきたい備蓄量です。

実際の備蓄量は、自治体が定める条例を参考にしつつ、企業の特性などを踏まえて検討する必要があります。

ここからは、おすすめの備蓄食料を紹介します。

ここからは、おすすめの備蓄食料を紹介します。

被災時の生活で不足しがちなタンパク質を多く含む点が魅力です。

具体例として、以下のものが挙げられます。

【タンパク質を多く含む缶詰の例】

缶を開けてそのまま食べることはもちろん料理にも活用できます。

同様に、フルーツ缶詰もおすすめです。

被災時の生活で不足しがちな、ビタミンや食物繊維などを効率よく補えます。

甘いものを食べて、ほっと一息つける点も魅力です。

乾物も災害時に利用しやすい食料のひとつです。

さまざまな種類があるため、好みや目的にあわせて選ぶとよいでしょう。

具体例は以下の通りです。

| 乾物の種類 | 具体例 |

| 海藻類 | ひじき、海苔、わかめ |

| 野菜・きのこ類 | 切り干し大根、干し椎茸、かんぴょう |

| 豆製品 | 高野豆腐、きなこ |

| 魚介類 | 鰹節、煮干し、ホタテの貝柱 |

乾物の魅力は、旨味や栄養が凝縮されていることです。

常温で長期間保存でき、持ち運びやすい点も魅力です。

ただし、原則として水で戻す作業が必要なので、利用する前に基本的な調理方法を確認しておきましょう。

気密性と遮光性があるパウチなどに入れた食品を高圧窯で過熱殺菌したものです。

商業的無菌状態になるため、常温で長期間保存できます。

レトルト食品には、タンパク質を多く含む商品が豊富です。

具体例として以下のものが挙げられます。

【レトルト食品の例】

主菜として活用できるものが多いといえるでしょう。

また、最近では被災時の利用を想定して、賞味期限を長く設定したものや温めずにそのまま食べられるものが登場しています。

ただし、水分を取り除いていないため、量が増えるとある程度の重さになります。

持ち運びを想定している場合は注意が必要です。

麺類も備蓄食料として幅広く活用されています。

代表例として以下のものが挙げられます。

【麺類の例】

ラーメン、そば、パスタなどの選択肢がある点も特徴です。

麺類は、米の代わりに主食として利用できます。

食事に変化をつけたい場合は、用意しておくと役立ちます。

ただし、調理の手間や方法は麺類の種類で異なります。

乾麺は調理に時間がかかるため注意が必要です。

そばやパスタは、水にしばらく浸けてから火にかけると、ゆで時間を減らせます。

味噌汁やスープも、用意しておきたい備蓄食料です。

具材を豊富に含んでいるものを選べば、被災時の生活で不足しがちな栄養素を効率よく補えます。

湯を注ぐだけで調理できる手軽さも魅力です。

温かい飲み物は、緊張や不安を和らげる効果も期待できます。

味噌汁、スープの代表的な商品として、フリーズドライが挙げられます。

他の加工法に比べて、風味、食感、栄養価が損なわれにくい点が強みです。

カップや箸が付いているものを選ぶと、湯を用意するだけで食べられます。

菓子や嗜好品は、できれば用意しておきたい備蓄食料といえるでしょう。

被災生活の中に、楽しみを見いだせるためです。

ストレス解消に役立つ場合もあります。

菓子・嗜好品の例として以下のものが挙げられます。

【菓子・嗜好品の例】

エネルギーを効率よく補給できるものが多い点も魅力です。

ただし、すべての商品が、災害時の利用を想定しているわけではありません。

保管方法や賞味期限には注意が必要です。

昔ながらの保存食も、備蓄食料として活用できます。

保存食は、乾燥させたり塩を使ったりして、常温で扱っても腐りにくくした食品です。

具体例として以下のものが挙げられます。

【昔ながらの保存食の例】

賞味期限は、商品で異なります。

昔のものより塩分濃度が低いため、常温での保存が適さないものもあります。

詳細を確かめてから、利用することが大切です。

ここからは、備蓄食料を選ぶ際に意識したいポイントを解説します。

ここからは、備蓄食料を選ぶ際に意識したいポイントを解説します。

被災時の生活では、ご飯、パン、麺類などの主食(炭水化物)が中心になりがちです。

生鮮食品を摂りにくいため、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維が不足しやすくなります。

以上を踏まえて、備蓄食料を選ぶことが大切です。

具体的には、主食、主菜、副菜、汁物にわけて用意するなどが考えられます。

| 分類 | 具体例 |

| 主食 | アルファ化米、乾麺、缶詰パン |

| 主菜 | 肉や魚を使った缶詰、レトルト食品 |

| 副菜 | 野菜を使った缶詰、乾物 |

| 汁物 | 野菜を使ったフリーズドライの味噌汁、スープ |

野菜ジュースやフルーツ缶詰などを活用することもおすすめです。

常温で長期間保存できるものを選ぶことも大切です。

冷蔵保存が必要だったり、賞味期限が短かったりすると、管理に手間がかかります。

こまめなチェックと定期的な入れ替えを要するためです。

また、被災時に電気が止まって、腐ってしまうことも考えられます。

備蓄を想定して開発された食料は、原則として常温で長期間保存できます。

管理に不安を感じる場合は、このような商品を優先的に選ぶとよいでしょう。

備蓄食料のおいしさにこだわることも大切です。

好みに合わないと食が進みません。

被災時は、ストレスで食欲がわきにくいため注意が必要です。

ここでいうおいしいものの例として、普段から食べているものが挙げられます。

何気ないものであっても、被災時の生活では特別に感じられることがあります。

あるいは、菓子や嗜好品を用意しておくこともおすすめです。

食欲がわかないときでも口にしやすいでしょう。

エネルギーを効率よく補給できるものが多い点も魅力です。

持ち運びを想定して、備蓄食料を選ぶことも重要です。

災害の規模によっては、現在の建物から避難しなければならないことがあります。

携帯しにくいと、次のようなトラブルが発生しやすくなります。

【トラブルの例】

商品選定のポイントは、重量とサイズです。

軽くてコンパクトなものは、持ち運びやすいといえます。

持ち運び用と据え置き用にわけて考えると商品の選択肢が増えます。

持ち運び用は専用の袋にまとめておくとよいでしょう。

ローリングストック法を活用すると、備蓄食料を効率よく管理できます。

ローリングストック法を活用すると、備蓄食料を効率よく管理できます。

ここでは、ローリングストック法について解説します。

賞味期限が近づいたものを消費し、消費した分だけ新たに買い足す管理方法です。

「買う」「蓄える」「食べる」を繰り返し、食料を循環させる方法であることから、ローリングストック法と呼ばれています。

日本政府も、手軽に取り組める備蓄方法としてローリングストック法を推奨しています。

出典:政府広報オンライン「今日からできる食品備蓄。ローリングストックの始め方」

ローリングストック法の主なメリットは以下の通りです。

【メリット】

古くなったものを消費するため、賞味期限切れによる廃棄を減らせます。

消費した分を買い足すことで、備蓄食料を新鮮な状態に保てるところもポイントです。

また、実際に食べて気に入った商品を選ぶこともできます。

ローリングストック法を活用するときは以下の点を意識しましょう。

【ポイント】

備蓄量も定期的にチェックするようにしましょう。

採用、異動などで従業員数が変化すると適切な備蓄量も変化します。

関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順

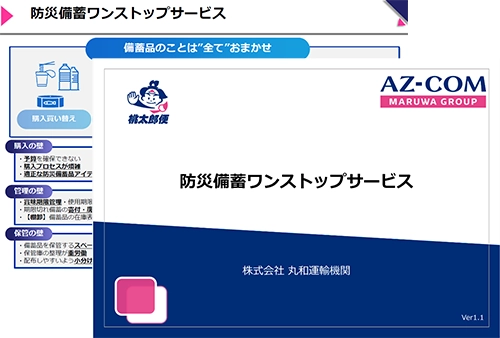

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。

「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

ここでは、災害時に利用する備蓄食料について解説しました。

ここでは、災害時に利用する備蓄食料について解説しました。

具体例として、缶詰や乾物などが挙げられます。

栄養バランスや賞味期限を考慮し、最低3日分を備蓄しておく必要があります。

備蓄食料の購入や管理に負担を感じる場合は、丸和運輸機関が提供している「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」や「あんしんストックサービス」をご利用になってみてはいかがでしょうか。

前者は防災備蓄管理をまとめてサポートするサービス、後者は従業員1人分×3日分の防災備蓄品をサブスクリプションでご提供するサービスです。

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中