-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

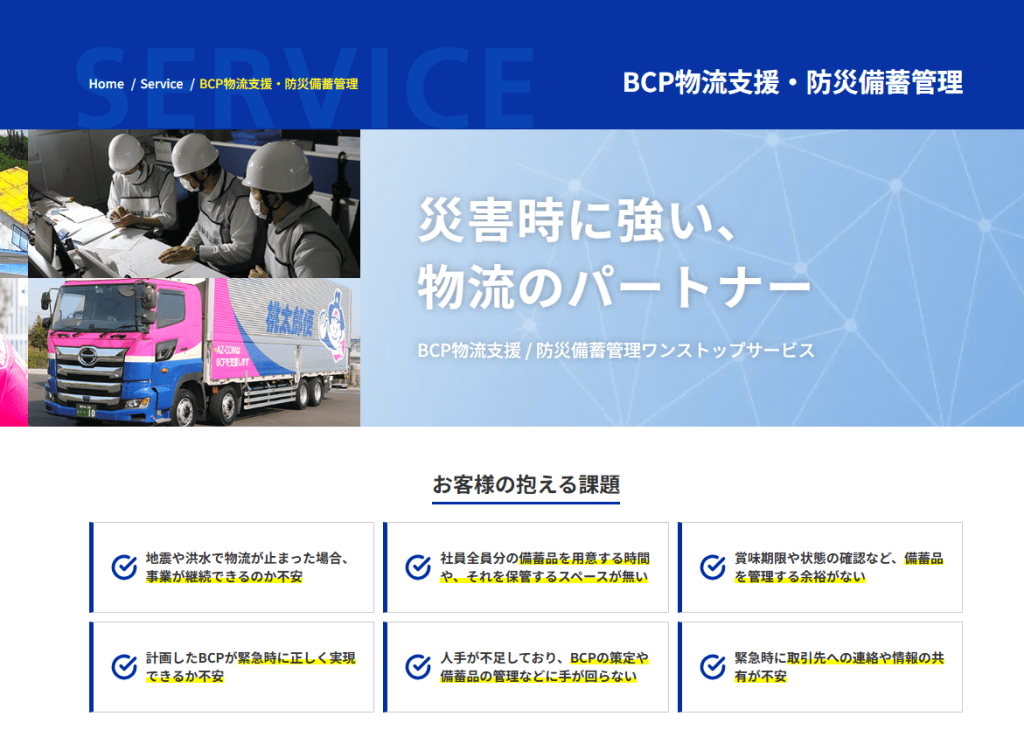

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

大地震の発生が現実的なリスクとなっています。

被害を抑えるため、企業も地震への備えを進めましょう。

具体的な取り組みとして、防災担当者の決定や防災備蓄品の準備、周辺地域との協力体制の構築などが挙げられます。

ここでは、地震に備えて企業が取り組むべき準備や備蓄品、さらに管理のポイントを紹介します。

企業での地震対策を検討する際の参考になります。

目次

南海トラフ地震、首都直下地震をはじめとする地震の発生確率が高まっています。

南海トラフ地震、首都直下地震をはじめとする地震の発生確率が高まっています。

企業も被害を軽減する対策が必要です。

ここでは、企業が取り組みたい準備を紹介します。

地震に備えて、企業内の防災担当者を決めておくことが大切です。

指揮系統が明確になっていないと、地震発生時に混乱する恐れがあります。

たとえば、従業員が各自の判断で避難し、安否確認が困難になる恐れもあるでしょう。

また、中心になる人物がいないと、計画的な準備も進められません。

これらのリスクに対処するため、まずは防災担当者を決めましょう。

防災関連の知識は、原則として事業所がある地域で開催されている講習会などで学べます。

平時から避難経路を確認しておくことも大切です。

業務の都合で置いた荷物が避難経路を塞いでしまう場合があります。

消防法に違反しているうえ、避難の妨げになるため改善が必要です。

避難経路の周辺には、ものを置かないようにしましょう。

避難場所を確認しておくことも欠かせません。

ポイントは、事業所内の一時避難場所と近隣の避難場所(学校など)を確かめてから、従業員に周知することです。

情報を整理、共有することで、被災時の混乱を避けられます。

東京消防庁の発表によると、地震時に発生した怪我の約30~50%が家具類の転倒、落下、移動によるものです。

以上を踏まえて、事業所内のオフィス什器を固定しておく必要があります。

具体的な固定方法は以下の通りです。

【オフィス什器を固定する方法】

対策を怠ると、転倒した什器が避難経路を塞いだり、窓ガラスを割ったりする危険があります。

必要な対策を講じるとともに、オフィス什器の設置場所も見直しましょう。

地震の影響で、重要なデータが破損することも考えられます。

事業の継続、復旧に深刻な影響を与えうる被害です。

このようなケースに備えて、重要なデータのバックアップを取っておきましょう。

基本のバックアップ戦略として「3-2-1ルール」が挙げられます。

【3-2-1ルール】

あるいは、防災対策に力を注いでいるクラウドサービスを活用することも有効な対策の一つです。

従業員の命を守るため、地震の二次災害を防ぐことも大切です。

二次災害の例として、以下のものが挙げられます。

【二次災害の例】

地震発生時は、電気製品が関わる電気火災が多いと考えられています。

代表的なケースは以下の通りです。

【電気火災の例】

オフィス什器の固定、感電ブレーカーの設置、暖房機器の周囲に物を置かないことなどが有効な対策です。

従業員を対象とする防災教育を実施することも大切です。

参考に、主な目的を紹介します。

【防災教育の目的】

入社時研修などに組み込むことで、防災意識や災害への対応力を向上させることができます。

並行して、避難訓練も実施しましょう。

地震が起きたときの避難経路、避難場所を確かめられます。

繰り返し実施することで、パニックの発生を防ぐ効果が期待できます。

関連記事:ローリングストックとは?重要性と取り入れるメリット&手順

可能であれば、建物の耐震性も強化しておきましょう。

耐震性が低いと、地震で建物が損傷、倒壊するリスクが高くなります。

1981年以前に建てられた建物は特に警戒が必要です。

旧耐震基準に従い建てられているため、地震に耐えられない恐れがあります。

旧耐震基準と新耐震基準の主な違いは以下の通りです。

| 耐震基準 | 目安 |

| 旧耐震基準(1981年5月まで) | 震度5強程度で家屋が倒壊、崩壊しない |

| 新耐震基準(1981年6月から) | 震度5強程度でほとんど損傷を生じない。震度6強から震度7で、人命に危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じない |

賃貸物件で耐震性を強化できない場合は、オフィスの移転を検討する必要があります。

地震により、物流、電気、ガス、水道が止まることも考えられます。

救命活動、救助活動を妨げないため、従業員を事業所などに留めておかなければならないこともあります。

これらのリスクに対処するために、防災備蓄品を用意しておくことが重要です。

品目の例は以下の通りです。

【品目の例】

必要な防災備蓄品は、企業の特性によって異なります。

備蓄量の目安は「従業員の人数×3日分」です。

飲料水と食料品は賞味期限を定期的に確認することが重要です。

関連記事:災害時に必要なものとは?防災リュックに入れておくべきものも確認

地域の企業と協力体制を構築すると、地震への対応力を強化できます。

以下のメリットを期待できるためです。

【メリット】

自治体と連携したり、地域の住民を支援したりすることも重要です。

企業の社会的責任を果たすことで、ブランド力の向上にもつながります。

防災マニュアルは、非常時における基本的な行動指針、役割分担などをまとめたものです。

前もって作成しておくことで、地震発生時の混乱を避けられます。

まとめておきたい主なポイントは以下の通りです。

【防災マニュアルの内容】

非常時に活用できるよう、従業員に内容を周知しておくことが重要です。

経営基盤が脆弱な中小企業は、地震の影響で廃業に追い込まれる恐れがあります。

このような事態を避けるため、BCPを策定しておくことが大切です。

内閣府は、BCPを以下のように定義しています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画

基本的な策定の流れは以下の通りです。

【策定の流れ】

基本方針は、BCPの目標です。

具体例として、従業員の安全を守る、顧客からの信頼を守るなどが挙げられます。

地震が起きたときに適切な対応ができるように、教育活動と定期的な見直しを実施することも大切です。

続いて、地震に備えて企業が準備しておきたい防災備蓄品を紹介します。

従業員などの命を守るために、飲料水と食料品を必ず用意しておく必要があります。

備蓄量の目安は以下の通りです。

| 品目 | 備蓄量の目安 |

| 飲料水 | 1日3L×3日分×従業員数 |

| 食料品 | 1日3食×3日分×従業員数 |

東京都は、帰宅困難者を含めて10%程度の量を余分に備蓄することを求めています。

食料品の例として以下のものが挙げられます。

【食料品の例】

飲料水、食料品とも、賞味期限の長い商品を選ぶ点がポイントです。

入れ替えの手間を減らすとともに、期限切れのリスクを抑えられます。

出典:(pdf)東京都防災ホームページ「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」

医薬品も企業が用意しておきたい防災備蓄品です。

地震で怪我をしたり、避難生活中に体調を崩したりすることも考えられます。

医療機関をすぐに受診できるとは限らないため、最低限の医薬品を用意しておく必要があります。

必要性の高い医薬品は以下の通りです。

【医薬品の例】

あわせて、絆創膏、ガーゼ、消毒液、マスク、体温計などを揃えた救急箱も用意しておくことをおすすめします。

関連記事:防災士が選ぶ「企業の防災セットに絶対に必要なもの」10選

生活用品を揃えておくと、被災時における生活の快適性を高められます。

必要性の高い生活用品は以下の通りです。

| 生活用品の例 | 特徴 |

| ウェットティッシュ | 手だけでなく顔や体も拭ける |

| 液体歯磨き | 水でのすすぎが少なく歯を磨ける |

| 簡易トイレ | 断水中でも衛生的に用を足せる |

| ゴミ袋 | ゴミの保管だけでなく、防寒具、雨具、収納用品、簡易トイレなどとして使える |

| アイマスク、耳栓 | 集団生活でも安眠しやすくなる |

女性従業員がいる場合は、生理用品も用意しておきましょう。

従業員の安全を確保するため、防災用品も準備しておく必要があります。

主な防災用品は以下の通りです。

| 防災用品の例 | 特徴 |

| 防災ラジオ | 防災情報を受信するラジオ。懐中電灯や充電器として利用できるものもある |

| ヘルメット | 落下物などから頭を守れる。かさばる場合は折り畳み式がおすすめ |

| ヘッドランプ | 夜間の移動などに利用できる。両手が自由になる点が魅力 |

| 軍手 | ガラスの破片などから手を守れる。転倒したオフィス什器などを片付けるときに活躍する |

以上を中心に、防災用品を揃えておくとよいでしょう。

ここからは、企業が地震対策で備蓄をする際に意識したいポイントを解説します。

多くの防災備蓄品は、賞味期限や使用期限を設けています。

代表例として、飲料水や食料品が挙げられます。

これらの賞味期限の目安は以下の通りです。

| 種類 | 賞味期限の目安 |

| 飲料水(保存水) | 5~10年 |

| アルファ化米 | 5年 |

| フリーズドライ食品 | 1~3年 |

見直しを怠ると、被災時に利用できない恐れがあります。

タイミングを決めて、見直しと入れ替えを行うことが大切です。

また、従業員数の増減にともない適切な備蓄量は変化します。

採用、異動などがあったときも、防災備蓄品を見直しましょう。

現在の科学では、地震の発生を予知することはできません。

しかし、政府などが中心となり地震対策に活用できる情報を積極的に発信しています。

地震の発生確率が高まっているエリア、想定される被害などがわかるため、意識的に情報を集めることが大切です。

最新情報を参考にすることで、効果的な対策をたてやすくなります。

防災備蓄品を有効活用するために、よく検討してから収納先を決定する必要があります。

ここでは、収納先を選ぶときに意識したいポイントを解説します。

安全性を確かめてから、収納先を選ぶことが大切です。

何気なく選ぶと、二次災害で防災備蓄品を取り出せないことがあります。

具体例として以下のものが挙げられます。

【二次災害の例】

周囲に障害物がない場所や防火設備が整っている場所などが適しています。

食料品や医薬品などの中には、高温多湿な環境を嫌うものがあります。

このような環境に長期間保管すると、品質の劣化が進むため注意が必要です。

基本的には、冷暗所で風通しのよい場所が適しています。

また、直射日光があたらないようにしましょう。

取り出しやすい場所に保管することも大切です。

地震発生直後は、急いでいることが少なくありません。

できるだけ取り出しやすい場所に保管することが望ましいです。

また、停電時に使用できない可能性があるため、エレベーター移動が必要な場所は避けましょう。

備蓄品の所在を明確にし、すぐに取り出せる状態にしておくことも重要です。

種類別にわけて、中身がわかるようにラベルを貼っておくなどの対策が考えられます。

分散収納も、必ず行っておきたい取り組みです。

一カ所にまとめて保管すると、取り出しに時間がかかったり、何かしらの理由ですべてを使えなかったりする恐れがあります。

フロアごと、あるいは部署ごとに収納場所を設けると、これらのリスクを抑えられます。

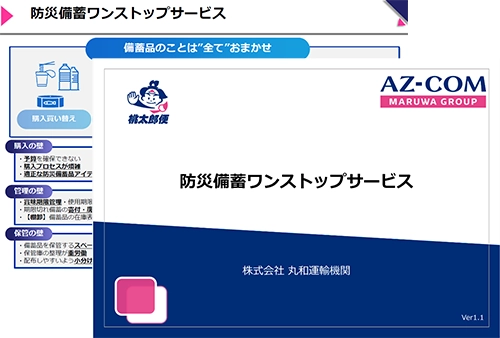

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」の「あんしんストック」を提供しています。

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」は、平時の防災備蓄管理を一括サポートするサービスです。「あんしんストック」は防災備蓄品の購入や買い替えを配送・設置、棚卸しまで行い、備蓄スペースの確保まですべてご依頼いただけます。

「あんしんストック」では、防災備蓄品を月額数百円から導入できるサブスクサービスです。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

ここでは、企業が取り組みたい地震の準備について解説しました。

ここでは、企業が取り組みたい地震の準備について解説しました。

具体的な取り組みとして、防災担当者を決める、避難経路を確認する、防災備蓄品を用意するなどが挙げられます。

従業員の安全を確保するため、準備に漏れがないよう進めることが大切です。

防災備蓄品の用意や管理に課題を感じている場合は、丸和運輸機関のサービスを活用する方法もあります。

サブスクリプションで防災備蓄品をお届けする「あんしんストックサービス」や防災備蓄品の管理をまとめてサポートする「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」などをご利用いただけます。

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中