-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

万が一の自然災害や感染症の流行などに備えるため、企業ではさまざまな取り組みが求められます。代表的な対策としてBCPが挙げられますが、事業継続力強化計画というものを知り「BCPとの違いは?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで、事業継続力強化計画について調べている方のため、BCPとの主な違いや、認定を受けるメリット、策定方法などについて解説します。緊急事態に備えられるようにしっかり取り組んでいきたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

企業は、災害、事故、感染症、その他の事象による被害を受けても、取引先等の利害関係者や社会から、重要業務が中断しないこと、中断してもできるだけ短い期間で再開することが望まれています。

この実現を目指す計画が、「事業継続計画」(BCP:Bushiness Continuity Plan)です。このBCPによって「顧客の他社への流出」、「マーケットシェアの低下」、「利益や売り上げの低下」、「企業の評価の低下」等の問題をまぬがれようとするのです。

一般的な防災では災害時の被害を抑えることはできたとしても、事業の継続や早期復旧に関する部分までは深く考えられていないケースが多いといえるでしょう。

BCP対策は、何らかの災害や緊急事態が起こったあとに事業を継続・復旧していくための有効な取り組みとされています。

BCP対策についてより詳しく紹介している記事はこちら

関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素

事業継続力強化計画は、企業において防災や減災に関する取り組みをまとめた計画を指します。

実際に取り組んでいく場合は、中小企業庁が発表している「事業継続力強化計画策定の手引き」を参考にしながら将来的に行う災害対策などを計画していきます。決められたフォーマットがあるので、そこに自社で決めた計画の内容を記載する形式となっています。

作成した事業継続力強化計画の内容が問題なければ、経済産業大臣から認定を受けることが可能です。認定された場合は税制措置などのメリットがあるので、現在まだBCP対策に取り組めていない企業も事業継続力強化計画の策定に着手することも検討すべきでしょう。

BCPも事業継続力強化計画も、事業に大きな影響を与える非常事態が起こった際に備えるためのものです。これらは何が違うのでしょうか。ここでは、代表的な違いについて解説します。

BCPと事業継続力強化企画の違いについて詳しく紹介している記事はこちら

関連記事:BCMSとは?BCP・BCMとの関係と国内外の認証制度

BCPと事業継続力強化計画を比較すると、BCPは、より詳細な計画を策定する枠組みと位置付けられます。

また、BCPの中には事業継続力強化計画に関する内容も含まれています。

中小企業の場合、BCP策定に取り組もうとしてみたものの、自社では対応が難しく感じたというケースもあるでしょう。

一方で、事業継続力強化計画についてはBCPよりも中小企業が比較的取り組みやすい計画とされています。

BCP対策が難しいとしても、災害や緊急事態はいつ発生するかわからないので、しっかり備えておかなければなりません。まずは事業継続力強化計画に注目してみると良いでしょう。

BCPは各企業が独自に行うものであり特に認定制度はないのですが、事業継続力強化計画の場合は中小企業強靭化法によって定められた認定制度があります。事業継続力強化計画を作成したうえで国に申請し、要件を満たしていれば経済産業大臣から認定を受けることが可能です。

注意点として、BCPには認定制度がなく、事業継続力強化計画は法律で定められているものであるからといって、事業継続力強化計画の方が優位であるとは限りません。

なお、紹介したようにBCPには事業継続力強化計画に該当する項目も含まれているため、すでにBCPを策定済みの場合はそこから事業継続力強化計画に関することをまとめて認定申請できます。

BCPと事業継続力強化計画では、計画を立てるうえで重点を置いている重点の置き方に違いがあります。

事業継続力強化計画で重視するのは、何らかの災害などが発生した際に取るべき具体的な対応です。どういった形で従業員の安否確認を行うか、出勤可能な従業員が減少した場合の対応方法を重点的に検討します。

一方、BCPが重点を置いているのは、事業の継続と復旧です。仕入れ先を複数持つ、設備が故障したときに備えて代替機器の調達方法を定めておくなど、事業の継続・復旧に関連した対策に力を入れています。なお、従業員の安否確認などもBCPの対象に含まれます。

BCPの場合は、どのような状況になったら策定していた計画を発動するのか条件を決めておくのが一般的です。

たとえば「震度6の地震が発生した際に発動する」のような形で決めておきます。発動条件を決めておくことにより、その条件を満たした際にBCPが発動されたことを従業員が理解し、迅速な初動対応につながる点が特長とされています。

事業継続力強化計画の場合、発動条件に関する取り決めは特にありません。もちろん、自社で独自にルールを定めておくことは可能です。

中核事業とは、企業の売り上げを支える中心的な事業や、停止した場合に損害が大きくなる事業、取引先に与える影響が大きい事業などのことです。中核事業は、非常時においても可能な限り停止せずに継続することが求められます。

BCPを策定する際は、自社の中核事業がどういったものであるのかを特定し、非常事態が発生した際でも継続できるように対策をとっていきます。

また、復旧までに要する時間を想定し、目標復旧時間をあらかじめ設定することが一般的とされています。

一方、事業継続力強化計画の場合は、特に中核事業に関する確認や取り決め、目標とする復旧時間に関する設定はありません。

BCPでは事業の継続や復旧まで含めたさまざまなことを想定することもあり、作成項目が多岐にわたる点が特徴です。特定の書式はないので自社で具体的な内容について決めることになりますが、事業継続力強化計画と比較すると作成項目が比較的多くなる傾向にあります。

そのため、BCPを策定するためには時間を要する場合もあります。ですが、事業継続力強化計画は比較的短期間で完成させられるのも違いといえるでしょう。

こういったこともあり、事業継続力強化計画は人の少ない小規模事業者でも中小企業でも取り組みやすい内容とされています。

関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素

企業が事業継続力強化計画を策定して認定を受けることにより、さまざまなメリットがあります。代表的なメリットは以下の6つです。

事業継続力強化計画を作成し、認定を受けた場合は税制優遇の対象となります。中小企業防災・減災投資促進税制と呼ばれるものによる制度です。

中小企業が事業継続力強化計画に記載した設備を一年以内に導入した場合、防災・減災設備に対して特別償却が適用されるのが特徴です。

特別償却とは、通常の減価償却に加えて追加で経費計上が認められる税制上の優遇措置です。

取得年度によって償却割合が異なり、令和7年3月31日までに取得したものには18%、同年4月1日以降に取得したものには16%の償却率が適用されます。

100万円以上の機械および装置、30万円以上の器具および部品、60万円以上の建物付属設備など、取得価格に関する要件が定められています。

参考:(PDF)中小企業庁:-中小企業等経営強化法-事業継続力強化計画認定制度の概要[PDF]

企業が利用可能な補助金にはさまざまな種類がありますが、事業継続力強化計画が認定されると申請した際に加点対象となります。

補助金における加点とは、補助金の政策目的に合致した取り組みに対して通常の事業計画の評価に加えられる追加点を指します。

具体的な項目や項目ごとの点数は明らかになっていないものの、採択結果に影響を与える重要な要素とされています。

代表的な対象としては、「ものづくり補助金」「事業承継・ 引継ぎ補助金」「中小企業省力化 投資補助金」などが挙げられます。

また、災害によって被災し、事業復旧に関する補助金を申請する際、事業継続力強化計画の認定が必要になるものもあります。復旧資金の確保に備え、認定を事前に取得しておくことが望まれます。

参考:(PDF)中小企業庁:-中小企業等経営強化法-事業継続力強化計画認定制度の概要[PDF]

関連記事:BCP実践促進助成金の対象者・申請方法と対策のための補助金制度

事業継続力強化計画の認定を受けていると、日本政策金融公庫による低利融資やスタンドバイ・クレジット制度、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例といった優遇措置の対象になります。

これらの制度を活用することにより貸付金の増加や保証限度額の引き上げが可能なので、事業拡大への活用が見込まれる点も利点の一つです。

中小企業は大手企業と比較して資金面で不利になってしまうことがあります。しかし、事業継続力強化計画が認定され各種優遇措置の対象となれば、資金面での不安を抑えられるでしょう。

事業継続力強化計画の認定を受けた企業は、万が一の事態にしっかりと備えている企業ともいえます。そのため、事業継続力強化計画の認定を受けている事業者に対し、保険料の割引を行っている損害保険会社も少なくありません。

現在損害保険に加入していない場合も割引によって検討しやすくなるでしょう。保険料の負担を理由に加入を見送っていた場合は、割引後の保険料を確認することが推奨されます。

ただし、すべての損害保険会社で保険料が割引されるわけではありません。現在加入している損害保険では割引の対象にならない場合は、保険会社の見直しを検討することも一案といえます。

参考:中小企業庁:事業継続力の強化に向けて連携している団体一覧

事業継続力強化計画は、何か災害などが発生した際に備えるための計画です。事前にさまざまな要素を考慮して計画を立てておくことで、災害による損害を抑えることができます。

特に自然災害の中にはいつ発生するか予測が難しいものもあるため、しっかり対策を整えておかなければ事業に大きな影響を与えてしまうこともあるでしょう。大規模な災害が発生し、対応が不十分で事業の継続が困難になったケースは少なくありません。

自社の場合はどのような対応や対策が可能かを把握するためにも、事業継続力強化計画を作成しておくことをおすすめします。災害時に迅速な判断をすることにもつながります。

事業継続力強化計画の認定を受けているということは、何か災害などが起こった際の事業継続力や管理能力が公的機関から認められていることになります。これは、企業の信頼性にもつながるといえるでしょう。

非常事態対策をとっていない企業との取引にはリスクがあるものの、各企業が非常事態対策をとっているのかについてはなかなか外部から見えてきません。

ですが、事業継続力強化計画の認定を受けた場合は、中小企業庁のホームページで公開されます。

また、認定ロゴマークの使用が認められるのも特徴です。ホームページなどにロゴを掲載すれば、事業継続力強化計画の認定を受けていることを広くアピールできるでしょう。

実際に事業継続力強化計画を策定するにあたり、どのような手順で進めるべきか確認しておきましょう。以下の5つの対応が必要です。

事業継続力強化計画を策定する目的から考えておきましょう。なぜ自社で事業継続力強化計画が必要なのか考えてみると、目的が明確になります。

まず、計画が未整備である場合、非常時の対応が困難となるため、自社を守ることが重要な目的となります。

また、たとえばメーカーの場合は自社の営業が停止してしまうことにより、取引先にも大きな影響を与えてしまうことになるでしょう。そのため、こういったケースではできる限り取引先に迷惑をかけてしまうことを防ぐためにも事業継続力強化計画が必要です。

企業には顧客や取引先への供給責任があるため、これらの観点を踏まえたうえで事業継続力強化計画を策定する目的を検討していきましょう。

災害などが発生した場合に、自社がどのようなリスクを抱えるかを事前に確認しておく必要があります。

たとえば、ハザードマップをチェックするだけでも自然災害のリスクが見えてくるでしょう。想定されるリスクに合った対策をとっていくことが重要です。

このときは、「ヒト(人員)」「モノ(建物や設備)」「カネ(資本・資金)」「情報」の四つの観点から整理することで、自社が抱えるリスクがわかりやすくなります。

災害などが発生した際に事業にどういった影響があるのか総合的に考えておかなければならないので、想定されるリスクはすべて洗い出しておきましょう。自然災害だけではなく、人為的な事故やサプライチェーンの中断なども含めて検討が必要です。

初動対応とは、災害発生直後に行う措置を指します。特に重要なのは、人命の確保と事業を継続していくために必要な対応の2つです。

たとえば、従業員の避難に関することや、安否確認の方法などを検討しておきます。

また、事業を継続していくためにはいち早く被害状況を把握し、情報を共有していかなければなりません。大規模な災害が発生すると電話やメールといった手段はつながらなくなる恐れがあるので、どのような方法で情報を共有するか検討しておきましょう。

初動対応を間違えたり、遅れたりすると被害が拡大する恐れがあります。緊急事態が発生すると現場は混乱しやすくなるので、具体的な対応を検討しておきましょう。

洗い出しておいたヒト・モノ・カネ・情報に関するリスクに対し、どういった事前対策が求められるか検討します。対策には時間がかかるケースもあるので、優先順位も含めて考えていかなければなりません。

たとえば「ヒト」への体制を整えるためにテレワークを導入するのも良いでしょう。

「モノ」への対応として、浸水被害を防ぐため重要な機器を高い場所に移動するなどの方法もあります。

また「カネ」に関しては、非常事態が発生した際の資金調達手段を確保しておきましょう。現在加入している保険で災害に関する特約を加えるのも一つの選択肢です。

「情報」への対応として、重要なデータの定期的なバックアップを実施する必要があります。

事業継続力強化計画では、非常時だけではなく、平時にとるべき推進体制についても検討していく必要があります。

たとえば、事業継続力強化計画の内容に沿った訓練を定期的に行うようにしましょう。一度計画を策定したとしても、企業の状況が変わったり、他にも考えておかなければならないリスクが出てきたりした場合は、計画の見直しも求められます。

社員への周知や教育も、必要に応じて適切なタイミングで実施することが求められます。

事業継続力強化計画は、企業にとっての非常事態が起こった際に役立つものではありますが、有事に備えるには、平時から推進体制を構築しておくことが不可欠です。

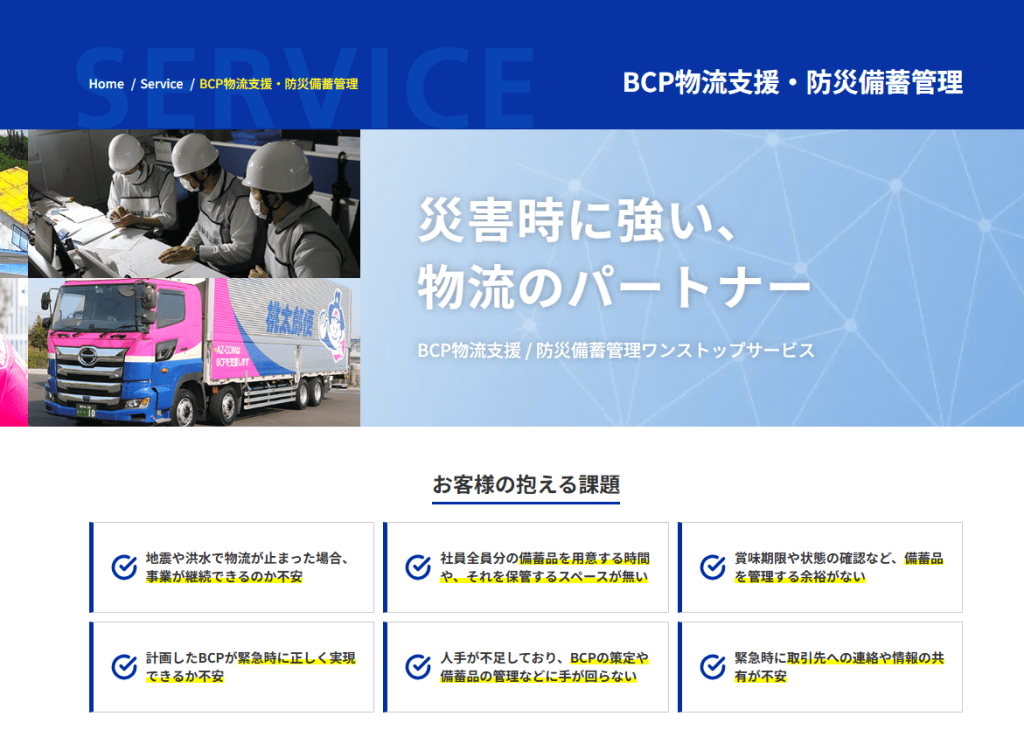

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。

災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

いかがだったでしょうか。事業継続力強化計画とは何か、BCPとはどのような違いがあるのかなどについて解説しました。概要や認定を受けるメリットなどは参考になりましたでしょうか。

BCPの簡易版ともいえるものなので、自社ではBCP策定ができないと感じている場合も、事業継続力強化計画の策定を通してBCP策定のポイントを理解することができます。

事業継続力強化計画では備蓄に関する項目もありますが、自社で備蓄管理が難しいケースもあるのではないでしょうか。

丸和運輸機関の「防災備蓄管理ワンストップサービス」では、賞味期限の管理や備蓄の保管も含めて対応可能です。ぜひご相談ください。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する

「BCP物流支援サービス」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中