-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

企業は災害発生時に備え、従業員の安全確保や事業の継続を図るための対策を事前に講じておく必要があります。

ただ、具体的に実践すべきことがわからず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで、企業としての災害対策に取り組みたいと考えている方のため、押さえておきたいBCPについて解説します。 BCPの概要や欠かせない理由、策定する流れなどを知りたい方はぜひご覧ください。

また、非常時に想定される影響を把握するのに役立つビジネスインパクト分析についても解説していきます。

目次

BCPに触れる前に押さえておきたいものとして、BCMがあります。「Business Continuity Management」の略であり、日本語にすると「事業継続マネジメント」です。

詳しくは後述しますが、本記事で取り上げるBCP対策とは、非常事態が起こった際でも事業を継続させたり、仮に一時期に中断することになっても早期復旧を目指したりするための計画のことをいいます。

BCPはただ策定するだけではなく、必要に応じて更新しなければなりません。こういったBCPの策定や維持・更新のほか、事業継続のための予算や資源を確保したり、事前対策を行ったりするために平常時から行うマネジメント活動がBCMです。

実際に非常事態が発生した際に適切な対応ができるように、BCPの取り組みを浸透させる教育や訓練を実施するのもBCMの役割といえます。

関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素

関連記事:BCMSとは?BCP・BCMとの関係と国内外の認証制度

BCPは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、日本語にすると「事業継続計画」です。何か予測できない事態が起こった際でも、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針ことを指します。

たとえば、いつ発生するかわからない自然災害や感染症の流行といったもののほか、テロやサイバー攻撃による緊急事態などが対象です。これらのリスクに対して事前にきちんと備えておいた場合とそうでない場合では、受ける被害の規模や、復旧にかかる時間が大きく変わってくることになります。

被害が大きければ復旧が困難となり、事業の停止期間が長引くことで、企業の存続に関わるリスクが高まります。万が一に備えておくことが重要です。

災害が発生する前に企業が取り組むべき対策や、災害が発生した際の被害軽減、復旧・復興を行う企業防災についてのメリットについてもっと知りたい方はこちら

企業がBCPを策定する大きな目的は、想定が難しいような緊急事態が発生した場合でも、企業において中核となる事業活動を継続させるためです。

緊急事態の内容によっては事前に備えていても被害をゼロにすることは難しいといえますが、適切にBCPを策定して必要な取り組みを行っておくことで被害を最小限に抑え、早期復旧を目指せます。

これにより企業としての思わぬ損失を防いだり、取引先である顧客からの信頼維持につなげたりすることが可能です。

BCPの必要性は何となく理解しているものの、災害対策に取り組んでいくには時間もコストもかかることから、どうすべきか悩んでいる方もいるでしょう。

ですが、企業が災害対策に取り組むにあたり、BCPは欠かせません。これには以下のような理由があります。

日本は自然災害のリスクが非常に高い国であり、いつ何が起こるかわかりません。

気象災害に関してはある程度事前に予測ができるようになっているため、それほど規模の大きなものでなければ備えることが可能です。

ですが、近年は気候変動の影響を受けて発生するスーパー台風の被害も増えており、予測できたとしてもきちんと備えておかなければ対応はできません。

また、大きな地震は直前の予測が難しいので、万が一の事態に向けていかに備えておくかが重要になると言えるでしょう。地震は被害額が大きくなりやすいので、大きな地震が発生した場合もできるだけ被害を抑え、企業として早期復旧を目指すための取り組みが求められます。

大規模な災害が発生した際は、事前にどれだけ対策を取っていたとしても現場が混乱するのは避けられないでしょう。もし、何も対策を考えていなかった場合はさらなる混乱が生まれることになります。

事前にBCPの策定を行っておくことにより、何か災害が起こった際に誰が何をどのように行うのか判断可能です。

マニュアルなどで定めておいた通りに動くだけでも現場の混乱を抑えられるようになります。

企業の被害を抑えるためには、災害が起こった際に状況を瞬時に判断し、初動対応につなげることが重要です。

これは、被害拡大を抑えることにもつながりますし、従業員や自社の顧客に対して安心感を与えることにもなります。

南海トラフなどの自然災害に備える防災対策についての記事はこちら

関連記事:南海トラフ地震に備える!企業に求められる防災対策は?

企業は従業員や地域社会などに対し、責任ある行動をとらなければなりません。

BCP対応は、社会的責任を果たすためにも必要です。何も対策を取っていなければ事業が停止し、従業員を雇用し続けるのが難しくなることから、自社で働いてくれている大切な従業員を守れません。

大規模な災害が発生した場合は発生直後の安全確保や安否情報の把握が必要になりますが、これらは事前の備えや対応が必要です。何も対策を取っていないと従業員を危険にさらしてしまうことになるでしょう。

BCP対応をして日頃から十分な備えをしておくことで自社の従業員はもちろんのこと、来訪者や顧客、さらには地域住民の安全確保につながります。

BCP対策を講じておくことで将来的なリスクにきちんと備えている企業であることをアピールできます。これは、企業のイメージ向上につながるポイントと言えるでしょう。

従業員からは「大規模な災害が発生した際でも守ってくれる企業」と認識され、求人への応募が増えることも期待できます。

また、何も対策を取らずに企業活動が停止してしまうと、取引先である顧客に迷惑をかけてしまうことは防げません。

そのため、BCP対策を取っておくことで顧客からの信頼度を高めることもできるでしょう。

このように、さまざまな理由から企業の災害対策にはBCPが欠かせません。

BCPを策定する際は、優先して継続させる事業を選定することになるのですが、その際に役立つのが「ビジネスインパクト分析(BIA:Business Impact Analysis)」です。

非常事態により業務やシステムが停止した際に想定される被害や影響を評価する分析のことをいいます。

BCP策定前にビジネスインパクト分析を行っておくことで、優先して継続すべき事業を誤ってしまうミスを防ぐことが可能です。

ビジネスインパクト分析では、リスクを洗い出した上で企業にとっての中核事業を選定します。

次に中核事業を継続していくために欠かせない業務やリソースを特定し、目標復旧時間を算出しましょう。

これらの情報から優先順位を決定し、事業継続のための施策を考えていく流れです。

BCP対応のためには、ただ災害対策につながりそうなポイントを強化していけば良いわけではありません。先に紹介したビジネスインパクト分析で優先すべき事業を明確にしてから、BCPの策定に取り組んでいきましょう。

ここでは、災害対策のBCPを策定する際の流れについて解説します。

災害など緊急事態が起こった際に被害を最小限にとどめ、事業を継続していくために行う対策について気になる方はこちら

関連記事:BCP(事業継続計画)の推進の流れ

まず行うべきなのが、BCPを策定する目的を明確にしておくことです。その目的に応じて方針を決定していく形になります。

目的を検討する際は、自社で想定される災害時のリスクを洗い出しておくとわかりやすくなるでしょう。

たとえば、ハザードマップを確認した結果、大きな地震が起こった際に津波の被害が想定される地域に会社があったとします。こういったケースでは、津波被害から会社や従業員を守ることなどが目的となるでしょう。

他にも営業所や支店がある地域によってBCPの目的が変わってくるので、リスクから検討が必要です。

災害時に想定されるリスクにはさまざまなものがありますが、すべてのリスクに対して同時に対応することはできません。そのため、何から手をつけていくのか災害時のリスクに優先順位をつけていきましょう。

たとえば、会社が海から近い位置にあって大きな地震が起こった際はすぐに津波が来る可能性がある場合は、津波リスクの優先順位が高くなるでしょう。

なお、BCPは災害が起こった際に事業を継続していくための対策ではありますが、従業員とその家族や顧客の安全確認と安全確保は何よりも優先順位を高く考えなければなりません。行っている事業の内容によってもリスクの優先順位は変わります。

災害発生時は慌ててしまうものなので、そのような時でも正しく行動できるように何から手をつければ良いのか判断するのに役立つ行動マニュアルを作成しておきましょう。

マニュアルに記載すべき内容としては、まず災害発生直後に必要な初動対応です。まずは従業員の安否確認を行った上で被害状況を調べていきます。

その後、明らかになった被害状況に応じて応急対応が必要です。適切な形での人員配置や情報処理システムの稼働などが求められます。

これらが完了したあとは復旧のための対応に取り組んでいきましょう。

実際に災害が起こった際に適切な対応ができるようにするためには、訓練も欠かせません。スケジュールを作成して実行します。

作成した行動マニュアルをもとにして具体的な事前対策の計画書を作成していきます。計画書を作成しておかないと、いざ非常事態が起こった際にマニュアルをうまく活用できない可能性もあるので、注意しておきましょう。

計画書を作成する際のポイントは、BCP発動の要件を明確にしておくということです。どの規模の災害が発生した場合にBCPを発動させるのか明確に定めておかないと、対応が遅れてしまいます。

また、BCP発動を判断する担当者も決めておきましょう。ただ、その担当者が不在のタイミングで災害が起こってしまうことも考えられるので、代理人も決めておかなければなりません。

事前対応を詳しく計画しておくことで迅速に行動できます。

BCPは定期的に見直していきましょう。何年も前に策定したBCPだと、近年の災害リスクに適していない可能性があります。年数が経過すれば起こりやすい気象災害は変わりますし、会社の事業に変更があった場合は想定されるリスクも変わってきます。

新たなリスクが発生した場合や、社内システム・事業の変更があった場合などは見直しをしていくと良いでしょう。

それから、見直した結果BCPの内容が変更されたような場合は、従業員に対して周知が必要です。また、変更された内容を正しく理解できるように訓練も行わなければなりません。

見直した内容が活かせるように取り組んでいきましょう。

実際に、どのような形でBCP対策をしていけば良いのでしょうか。考えられる災害としては、自然災害のほか、人為災害、IT災害、感染症拡大などのリスクが挙げられます。

これらに対しては、それぞれの特徴に合わせて適したBCP対策を考えていかなければなりません。

ここでは、各リスクに備えるために実践していきたいBCP例について解説します。

いつ発生するかわからないからこそ、自然災害への対策は必須とも言えます。日本では非常に多くの自然災害が起こっており、たびたびニュースでも取り上げられるので心配している方も多いでしょう。

たとえば、地震や津波、台風といったもののほか、洪水や大雪、火山の噴火、地すべり、がけ崩れ、土石流など、実に多くの自然災害が挙げられます。必要な対策を取りましょう。

【対策例】

すぐにでも取りかかれることもあるはずです。

人為災害とは、人によって引き起こされる災害のことです。

代表的なものとしては、ヒューマンエラーによる事故や、従業員のモラル・知識不足によって発生するバイトテロなどの問題行動などが挙げられます。

他にも、横領やサイバー攻撃などのリスクを考えておかなければなりません。

人為災害は必ずしも悪意によって引き起こされるものではなく、操作ミスや従業員の意識不足なども大きな理由です。

以下のような対策が効果的です。

【対策例】

従業員向けの各種マニュアルを整備しておくことをおすすめします。

人為災害と重複する部分もありますが、近年はインターネットを通して企業が被害を受けることもあります。サイバー攻撃やシステム障害といったIT関連のリスクは、ほとんどの企業で考えなければならない問題だと言えるでしょう。

場合によってはシステムが使えなくなり、事業が停止してしまう可能性もあります。顧客とのやりとりをすべてオンライン化している場合は顧客に迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。

【例】

顧客の情報などが漏えいすると信用も失うため、注意が必要です。

新型コロナウイルスが流行した際に明らかになったように、感染症が拡大すると社会はもちろん、企業も大きな影響を受けることになります。テレワークや時差出勤などに即座に対応できなかった企業も多いのではないでしょうか。

感染症災害に備えてどのような対応が必要か考えておきましょう。以下のような方法が挙げられます。

【例】

今後またコロナウイルスのような感染症が拡大することも考えられます。今のうちに備えておきましょう。

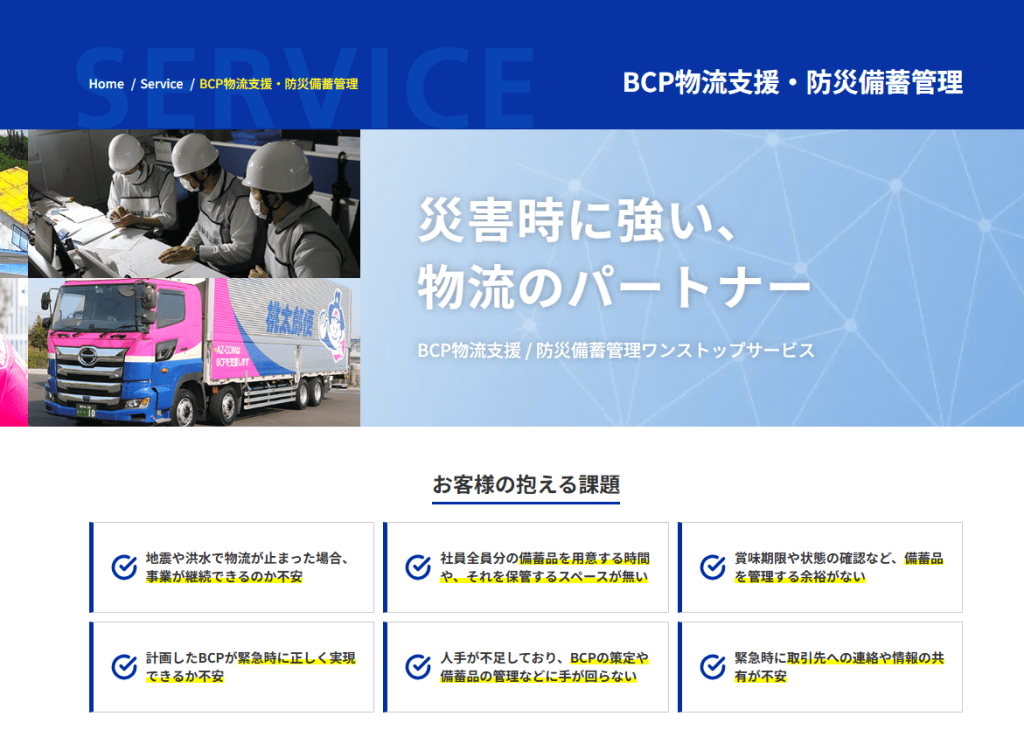

災害時に備えるためBCPに力を入れたいと考えているのであれば、ぜひ「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」をご利用ください。

自社だけで行うBCP対策にはどうしても限界があります。AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービスは、自社で対応すると見落としがちな備蓄品の賞味期限管理も含めた、包括的なワンストップサービスです。

購入・買い替えから、期限管理・棚卸、寄付・再活用処理、保管、輸配送などに対応しています。特に従業員数が多い企業では、必要な備蓄品も増えるため、管理の負担が大きくなりがちです。

AZ-COM防災備蓄ワンストップサービスなら、万が一にしっかりと備えることができます。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。

災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

いかがだったでしょうか。企業が災害対策を実践していくにあたり欠かせないBCMやBCPとは何かについて解説しました。

対応の進め方や優先すべき事業を見極めるのに必要なビジネスインパクト分析などについても理解が深まったのではないでしょうか。いつ発生するかわからない災害だからこそ、できるだけ早めに対応を進めておくことが重要です。

丸和運輸機関では、紹介した「AZ-COM防災備蓄管理ワンストップサービス」のほかに「AZ-COM BCP物流支援サービス」も提供しています。

物流に関する部分もしっかりBCP対策をしておきたいと考えている方はぜひご相談ください。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する

「BCP物流支援サービス」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

BCP物流のよくあるお悩みを知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中