-

企業情報

Company -

事業紹介

Service- AZ-COM 3PL

- 輸配送サービス 桃太郎便

- その他サービス

- BCP物流支援・防災備蓄管理

- 投資家情報

IR - 採用情報

Recruit - お問い合わせ

Contact

BCPを実効的に機能させるために実施する訓練が、BCP訓練です。

主な目的は、BCPの課題を明らかにすることです。

詳細が不明で、対応に悩んでいる方も少なくないかもしれません。

ここでは、BCP訓練の概要、目的、内容などを解説しています。

さらに、訓練の進め方や訓練で注意したいポイントも紹介しています。

以下の情報を参考にすることで、BCP訓練の全体像を把握できます。

緊急時における事業の継続性を高めたい方は参考にしてください。

目次

内閣府は、BCPを以下のように定義しています。

内閣府は、BCPを以下のように定義しています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(Business Continuity Plan、BCP)と呼ぶ。

ただし、BCPを社内に周知するだけで、緊急事態に遭遇したときに関係者がそれぞれの役割を果たせるわけではありません。

目的を達成するために経営者、役員、従業員が、それぞれの役割を遂行する能力・力量を身につける必要があります。

これらを主な目的として実施する訓練をBCP訓練といいます。

緊急事態を乗り越えるために不可欠な取り組みといえます。

BCP訓練の主な目的は以下の3つです。

BCP訓練では、BCPに基づき役割分担、手順などを確認するとともに以下の訓練などを実施します。

| 訓練の種類 | 概要 |

| 災害模擬演習 | 緊急時を想定した模擬的な状況下で判断や対応を訓練する |

| 状況想定訓練 | 設定した状況下で、対応の可否を確認する |

想定される多様な状況下で訓練を実施することで、緊急事態による被害や適切な対応方法について理解を深めることができます。

BCP訓練を通して、BCPの課題が明らかになります。

すべてが計画通りに進行するとは限らないためです。

何かしらの理由で、目標時間までに重要な業務を復旧できないこともあります。

課題を発見して改善につなげることも訓練の目的です。

PDCAサイクル(Plan:計画・Do:実行・Check:評価・Action:改善)を回すことで、BCPの質を高められます。

BCP訓練を通して、防災意識の定着にもつながります。

年に1回程度の頻度で定期的に実施されるためです。

繰り返し訓練を実施することで、それぞれが自身の役割を理解するとともに、防災意識も高まります。

従業員の防災意識レベルはさまざまです。

全ての従業員が現実的なリスクと捉えているわけではありません。

従業員全体の防災意識を底上げすることも、訓練の重要な目的の一つです。

意識の変化により、緊急時の対応力を高められる可能性があります。

関連記事:BCP対策とは?防災との違いや策定するうえで検討すべき要素

続いて、BCP訓練の具体的な内容を紹介します。

緊急時の対応手順を話し合いながら確認する訓練です。

ある状況を想定して緊急事態の発生から重要な業務を復旧するまでの流れを確認します。

机上訓練は、以下の2つに分かれます。

| 机上訓練の種類 | 概要 |

| ワークショップ型 | 参加者をグループに分けて、それぞれに与えた状況、テーマについて話し合いながら対応を検討する訓練。話し合いを終えてから、まとめた内容を発表する |

| ロールプレイング型 | 緊急事態を想定したうえで、参加者がそれぞれの役割に応じた対応、意思決定を考える訓練。訓練を実施する前に、発生した出来事、被害の状況など、緊急事態の内容を設定する必要がある |

以上の訓練を通して、課題を発見し、改善につなげることが重要です。

従業員の安全確保は、BCPで最も重視するべきポイントです。

訓練では、安全確保に向けた具体的な取り組みも実施します。

たとえば、オフィスで地震に遭遇したときの対応を確認するなどが考えられます。

具体的な対応として、什器を固定する、避難経路を確保する、デスクの下に隠れられるスペースを設けるなどが挙げられます。

ただし、緊急事態が必ずしもデスク周辺で発生するとは限りません。

さまざまなケースを想定して、安全確保に関する取り組みを進めることが大切です。

緊急連絡網などを活用し、従業員の安否確認を目的とした訓練も実施します。

緊急事態に遭遇したときに、従業員へ速やかに連絡できるか確認するためです。

参考に、具体的な取り組みの例を紹介します。

【取り組みの例】

緊急時を想定して、複数の連絡手段を検討しておくことが大切です。

安否確認の迅速化は、重要業務の早期復旧を促進します。

緊急事態の影響で、既存のオフィスを使用できなくなることも考えられます。

このような事態を想定して、BCP訓練では代替施設への移動訓練も行います。

具体的な取り組みの例は以下の通りです。

【取り組みの例】

代替施設を確保するだけでなく、実際の稼働可否を事前に検証しておくことが重要です。

緊急事態の影響で、システムに障害が発生することも考えられます。

万が一に備えて、バックアップデータを作成しておくことが重要です。

同様に、バックアップデータを取り出す訓練もしておく必要があります。

訓練で確認しておきたいポイントは以下の通りです。

【確認しておきたいポイント】

バックアップ方法の妥当性についても、事前に確認しておく必要があります。

必要に応じて、バックアップの頻度や利用するツールなどを見直しましょう。

緊急事態の発生から重要な事業が復旧するまでの流れを実際に体験する訓練です。

机上訓練で流れを確認してから、安否確認、代替施設への移動などの実動訓練を実施することもあります。

時間経過に伴う状況の変化を体験的に把握できる点も特徴の一つです。

総合訓練を自治体や近隣の企業などと連携して行うこともあります。

協力関係を構築することで、緊急事態に対処しやすくなるでしょう。

ただし、他の訓練より手間と費用がかかります。

計画的に実施することが重要です。

関連記事:BCMSとは?BCP・BCMとの関係と国内外の認証制度

ここからは、BCP訓練の進め方を解説します。

BCP訓練の内容は多岐にわたります。

まずは、その目的を明確にすることが大切です。

この作業を怠ると、適切な訓練を実施しにくくなります。

また、従業員に対するフィードバックの質も低下するでしょう。

参考に目的の例を紹介します。

【目的の例】

現在の課題をもとに、目的を設定するとよいでしょう。

次に、目的に沿った訓練を選定してからシナリオを作成します。

ここでいうシナリオは、緊急時における状況の変化、従業員の対応を時系列でまとめた資料といえるでしょう。

シナリオ作成のポイントは、参加者が置かれている状況をイメージできるように、自社に関わる人物をシナリオに登場させるなど、具体的な設定を行うことです。

たとえば「〇月○日○○時に○○県○○市で大規模な洪水が発生。現在のところ被害状況は明らかになっていない。□□さんと△△さんは所在が不明。迅速な安否確認が必要」などのシナリオが考えられます。

BCP訓練の概要が決まってから、従業員を対象とする説明会を実施します。

説明会では、全体の流れと従業員の役割などを解説します。

訓練の目的を共有することも大切です。

目的意識をもたずに参加すると、効率的な訓練を実施できません。

一人ひとりが、主体性をもって参加できるように働きかけましょう。

ここまでの内容に基づきBCP訓練を実施します。

ポイントは、自社が設定しているBCPに沿って訓練を実施することです。

ただし、単に定められた手順に従えばよいわけではありません。

以下のポイントを意識することが大切です。

【意識したいポイント】

これらを意識することで、BCPの改善につなげられます。

BCP訓練を通して明らかになった課題や気づきを共有します。

具体的な方法は以下の通りです。

【情報を共有する方法】

収集した情報をもとにBCPを改善します。

たとえば、従業員の安否を速やかに確認できなかった場合は、連絡の方法を見直すなどが考えられます。

最後に、実施した訓練の内容を詳細に記録します。

あわせて、改善した点も記録しておきましょう。

記録を残すことで、成長の程度を評価しやすくなります。

効果的な訓練を選択しやすくなる点も魅力です。

関連記事:BCP(事業継続計画)の推進の流れ

続いて、BCP訓練を実施する際に気をつけたいポイントを解説します。

続いて、BCP訓練を実施する際に気をつけたいポイントを解説します。

従業員が重要性を理解していないと、効果的なBCP訓練を実施できません。

主体的な行動を期待できないためです。

訓練は、緊急時には事業の継続性だけでなく、従業員の安全確保にも関わる重要な取り組みです。

緊急事態が発生すると、すべての関係者が当事者になる点もポイントです。

以上を踏まえて、従業員がその重要性を理解できるよう、働きかけることが重要です。

被害状況をできる限り具体的に設定するのも、BCP訓練において重要なポイントの一つです。

設定が曖昧だと、緊急時の状況をイメージしにくいため緊迫感が生まれません。

また、必要な対応も検討しにくくなります。

参考に、具体例を紹介します。

【被害状況の例】

後者のほうが、緊急時の状況をイメージしやすいはずです。

想定している緊急事態をもとに、被害状況を具体的に設定しましょう。

BCP訓練は、単に実施すればよいだけの取り組みではありません。

結果をもとに、BCPの改善を図ることが大切です。

基本的な評価指標として、BCPの理解度や妥当性が挙げられます。

具体的な評価項目は以下の通りです。

| 評価項目 | 概要 |

| 迅速性 | 対応にかかった時間 |

| 柔軟性 | 検討した対応の数 |

| 達成度 | 想定通りに行動できた数 |

数値化できるものを定量的に評価しておくと、次回以降の指標として活用できます。

BCP訓練を実施する頻度は、年に1回以上が目安です。

定期的に実施するほか、以下のタイミングでの実施が勧められます。

【実施のタイミング】

適切な頻度は、事業内容などでも異なります。

緊急事態に対応できるように、体制を整えておきましょう。

丸和運輸機関では、緊急輸送や物流センターオペレーションを支援する「BCP物流支援サービス」を提供しています。

災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行っております。

詳しくは、BCP物流支援・防災備蓄管理サービスページをご覧ください。

ここでは、BCP訓練の概要、目的、内容などを解説しました。

主な目的は、各自の役割を遂行できる能力を身につけることです。

具体的な訓練の方法として、机上訓練や総合訓練などが挙げられます。

従業員の安全を確保するため、事業の継続性を高めるため、BCP訓練を定期的に実施しましょう。

丸和運輸機関は、災害発生時の緊急輸送、荷役支援を行う「BCP物流支援サービス」など、関連するサービスを展開しています。

事業の継続性を高めたい方は、お気軽にご相談ください。

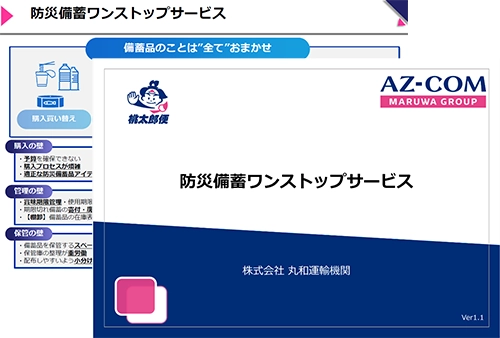

丸和運輸機関では、防災備蓄品管理で発生する全てのお悩みを解決する

「AZ-COM防災備蓄ワンストップサービス」「あんしんストック」を提供しています。

以下ボタンから資料をダウンロードいただくことで、

防災備蓄品管理のお悩みにピッタリな解決策を知ることができます。

BCP対策を進めていきたい方はぜひダウンロードしてみてください。

無料で資料請求 →

無料で資料請求 →

物流支援・防災備蓄でお困りの方へ

BCP対策のすべてが

詰まった資料を配布中